人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com坐落于地中海东岸的加沙,曾经是沙漠与海洋交汇处的一片繁荣绿洲。它不仅是贯通亚非的商贸通道,更是知识与文化交融的沃土。法国考古学家让—巴蒂斯特·亨伯特感叹:“加沙是东地中海文化遗产的心脏。1995年我们在此展开首次考古发掘时,这里的考古遗存几乎完好如初。”那是1993年《奥斯陆协议》签署后短暂的和平窗口,为后续一系列考古发掘工作创造了宝贵机会。

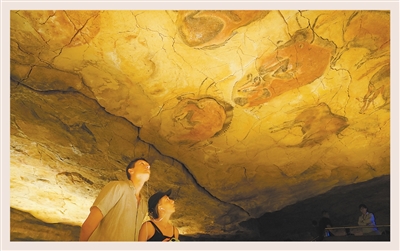

发现阿尔塔米拉洞是个有趣的故事。1879年,一个名叫玛丽亚·萨乌图拉的小女孩随父亲进入此洞,在昏黄的光线中看到野牛轮廓,惊呼出声。她的父亲、考古爱好者马塞利诺·萨乌图拉立即意识到,这些并非现代人涂鸦,而是远古先民留下的画卷。

看到这一片水,从我的心灵深处涌出一种类似故人重逢的亲密感。霁野弥望,身后是参参差差金黄如染的胡杨林,眼前是浩浩荡荡澄碧如黛的居延海。短亭黄叶、曲岸丹枫映带左右;敛翅白鸥、临风苍葭摇曳波间。千里来寻,一路枯燥的荒原又开始重温渔歌唱晚的岁月,干涸在沙漠中的边塞历史,又悄然散发魅力。

有过挫折与考验,有过经验与教训,有过无奈与不理解,但仍然有党,有领导,有师友等老一代革命家的指引与保护,走到哪里,爱护和关心就出现在哪里。在逆境中,我始终以相信代替疑虑,以希望矫正迷茫,以期待与鼓舞驱逐黯淡空虚。

“万里长城万里长,长城外面是故乡”。这深情的旋律,曾让无数儿女泪湿衣襟,更激励万千青年奔赴战场。它是游子梦中的低回叹息,也是响彻烽火岁月的铮铮誓言——柔肠百转与铁骨铮铮,尽在这一曲之中。为这首歌注入不朽灵魂的,是时年20岁的歌唱家周小燕。从此,她的人生便与《长城谣》永远交织在一起。

一路同行的皮彼在临别时对我说:“张小姐,你是在泰国的中国记者,也是数字游民。”回到曼谷后,我仍在回味这句话。在这个万物互联的时代,地理界限逐渐模糊,文化交融日益深入。我们带着中国的数字行囊走遍世界,无论身在何处,都能通过祖国的科技与故乡保持联系。这份从容与自信,正是新时代中国青年独有的底气,也是我安放“乡愁”的方式。

海德堡是内卡河畔一颗恬静的明珠。晴朗的日子里,波光粼粼的水面倒映着南岸王座山上始建于13世纪的古堡,杉树林翠绿的底色,让城堡红砖更显这座文化之城的深邃与厚重。黄昏时分,几只洁白的天鹅在北岸的河堤草坪上漫步,落日余晖下,老城里钟声响起,山麓的轮廓仿佛一道彩虹,跨越在内卡河谷的两岸。

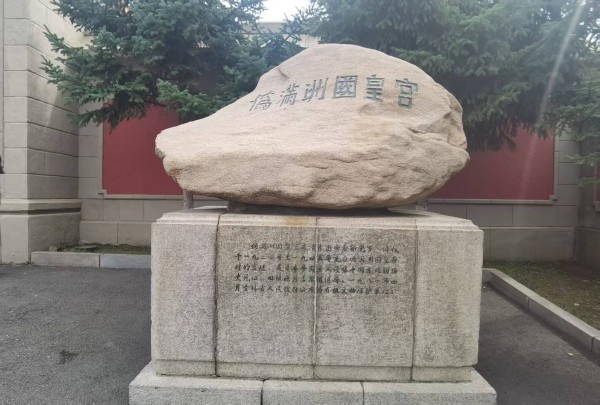

当列车缓缓驶入长春站,这座北纬43度的城市正以22℃的微风轻抚面颊。不同于江南水乡的温婉,这里既有伪满皇宫的红墙残影,又跃动着长影制片厂的胶片光影,更弥漫着烧烤摊的炭火香气——这是一座用历史厚度丈量时空、以文化基因重塑现代的城市。

“九三”,看似两个简单的数字,却具有极为特殊的含义,它是和平的铭记,它是胜利的象征,它承载着中华民族厚重的历史。对于我这个老兵来讲,它不仅仅是一个纪念日,更是一种精神的传承,记忆的回响。

我一直想弄清穆旦投笔从戎的真实原因。1942年,滇缅战场开辟后,中国远征军远赴缅甸作战。西南联大掀起又一轮从军热潮,穆旦已是留校的青年教师,却自愿报名参加了远征军。那时他刚24岁,正是风华正茂的好年华,大可过安稳的生活,潜心写诗做学问。但穆旦从军心切,通过自己一个亲戚和联大知名教授吴宓的引荐,才得以加入远征军。

作为欧洲玻璃工艺的圣地,穆拉诺的名字与“千花工艺”“金星玻璃”等绝技紧密相连。13世纪末,威尼斯共和国为防止火灾和技术外传,将所有玻璃匠人迁至这里。如今,岛上仍有多家工坊延续传统技艺,巴拉诺家族的“火焰之花”就是其中之一。

从国内到国际,从城市到乡村,从帝王到贫民,从将军到士兵,他以铺天盖地的繁复结构,天网一般撒出去,然后以战争与和平、历史与现实、国家与人民、整体与个体的粗大纲线,一点点兜搂起浩茫人间的爱恨情仇、生死荣枯。

作为巴伊亚州首府,萨尔瓦多是用声音和色彩构筑起来的城市。在这里,白天的鼓乐声和教堂钟声合奏,夜晚的海浪声与人群交响。色彩斑斓的房屋、街头攒动的人影、热闹的吆喝和歌声,被热带的阳光晒出独特的生命力。站在旧城高处眺望,不远处的大海泛着银光,海港处可见一艘艘船只。翻开历史尘封的书页,这些繁荣的港口曾是黑奴登陆的起点。

盛夏的圣彼得堡阳光明媚,波光粼粼的涅瓦河串起纵横交错的运河,蜿蜒穿城而过。河上800余座桥梁连起40多座大小岛屿,尽显“北方威尼斯”的水城柔情。水城柔美,亦饱含历史风霜洗礼的坚韧与刚毅。80多年前,在那场正义与邪恶、光明与黑暗殊死较量的世界反法西斯战争中,圣彼得堡曾以“列宁格勒”之名载入史册。

也许因为黑夜,阳光更加明媚;也许因为地下埋藏着一个世界,地上的世界才更加灿烂辉煌。不是吗?兵马俑出土以后,我们对千古一帝秦始皇便有了更加立体的印象;因为甲骨文的出土,我们就更加清楚了方块形汉字的前世今生。