人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com2025年10月23日,“富平有好‘柿’——富平县湾里村柿子产业融合庆丰收活动”举行,柿饼助销签约仪式、“丝路唐韵”柿染服装秀、湾里村国际青旅揭牌……生动展现了湾里村以柿子产业为核心的三产融合发展成果——一颗“小柿子”正铺开“大产业”的振兴蓝图。

台盘村村民早已熟悉这样的热闹,自2022年打响“村BA”品牌,这个曾经的深度贫困村,把村里的篮球赛办成全国知名的农文体旅嘉年华,迎来发展新机:去年全村接待游客56.79万人次,实现旅游综合收入1.13亿元。

在地处高寒地区的青藏高原,青海是如何把农业短板变为发展优势、把冷凉蔬菜发展成热门产业的?曾经的农业发展落后地区,一度吃菜多靠外省调运的青海,如何逆袭成了很多地方的“菜篮子”?记者进行了探访。

减脂餐,药食同源,一站式吃住游……城乡居民的食物消费新趋势,折射产业、产品和生产结构之变。“十四五”以来,全国新认证绿色、有机、名特优新和地理标志农产品3.6万个,每年向社会提供绿色优质农产品实物总量超过2亿吨。

中央精神文明建设办公室专职副主任胡凯红表示,近年来,各地各方面聚焦推进乡村全面振兴,坚持以人民为中心的发展思想,大力弘扬社会主义核心价值观,深化移风易俗,广大农民群众理想信念更加坚定,精神文化生活更加丰富,广大农村地区的形与神、表与里都发生了很大变化。

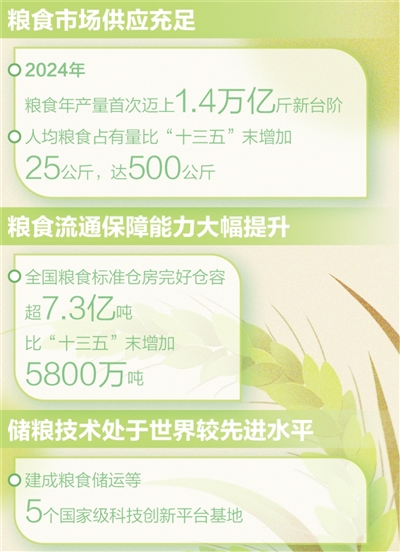

国家粮食和物资储备局相关负责人介绍,“十四五”以来,我国粮食储存减损更加有效,正在由安全储粮、减损降耗迈向绿色优储、保质保鲜的高质量发展阶段,粮食资源利用更加充分,节粮减损氛围更加浓厚。

党的二十届三中全会《决定》对健全粮食和食物节约长效机制作出重要部署,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》,对深入推进粮食节约减损作出具体安排。通过持续努力和全民参与,推动节约粮食、反对浪费在全社会蔚然成风。

国家发展改革委党组成员、国家粮食和储备局局长刘焕鑫介绍,“十五五”时期,将深入谋划和推进粮食流通改革发展,加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。

依托得天独厚的水土光热资源、悠久的栽培历史,以及持续创新的种植技术和管理理念,新疆林果产业正迈入高质量发展新阶段。如今在新疆,林果业已成为覆盖范围广、惠及人口多、发展潜力巨大的绿色产业和农民增收的支柱产业,新疆正从“林果大区”迈向“林果强区”。

围绕产业链,补链延链。在位于莎车县乌达力克镇的戈壁产业园,大棚的芦笋长势喜人。以乡镇为主体进行招商引资,大棚找到了“婆家”。县里整合资源、加强产业上下游配套,盘活多个大型设施农业产业园,有效释放了社会和经济效益。

近期黄淮地区特别是河南、山东、安徽等地受持续阴雨影响,秋收进度偏慢,为做好抗灾救灾机具保障,农业农村部强化农机应急救灾响应,在持续指导河南、山东、安徽等地做好秋粮机械化抢收的同时,央地协同联动加力优化调度服务、调集救灾机具、开展应急作业,支持灾区集中力量尽快抢收抢烘,确保秋粮应收尽收、确保质量。

我国山地多,不少耕地位于丘陵山区,农田、农艺与农机的适应性和匹配性不足的问题仍然存在。让农机开上山坡、实现智能化作业,是因地制宜发展农业新质生产力、进一步提升农业机械化水平的需求所在。

近年来,从“村BA”到“村超”,从“村马”到“村歌”“村T”,贵州打造的“村字号”群众文体活动持续出圈。这些活动,承载传统与现代的交响,折射自发与引导的辩证,映照物质与精神的共进,已经悄然重塑贵州乡村的发展图景。