人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com

痴迷中国传统文化的刘俊坡发现了古老简牍上面的汉字之美,穿越千百年的时光,那些散发着迷人的、独特的文字在刘俊坡心中留下了深刻的印象。几十年来,刘俊坡以自己的韧性和悟性让简牍文化知识在中国的传统文化中得到了传承。

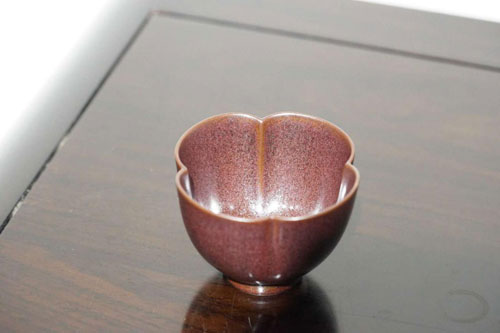

龙泉市位于浙江省西南部,是一方山清水秀、风光旖旎的人间净土,素有“处州十县好龙泉”的美誉,龙泉历史文化悠久,是“国家历史文化名城”以青瓷、宝剑闻名于世,是“中国青瓷之都”和“中国宝剑之帮”。

T抽象系列中泼皴折流画法的“知白守黑”系列,反映的是对人和社会的认识。“知白守黑”,语出自老子《道德经》“知其白,守其黑,为天下式,为天下式,常德不忒,复归于无极。”

不少中小博物馆也积极开展直播,以此提升知名度和关注度。北京石刻艺术博物馆馆长郭豹平日就喜欢拍摄风景短视频。这次,他利用一台手机,一个自拍杆,直播讲解石刻馆里的文物。

作为另一种形式的补充,“国博君”官方微信上的“云欣赏”栏目,以每期一物等方式,辅以大量高清图片、视频和语音导读,以及历史背景解析、美学阐释等相关阅读,让观众尽赏国博珍藏。

谷雨时节,秧苗初插,作物新种,牡丹吐蕊。春愈盛,情愈浓。在无限美好的春光里,各地统筹推进疫情防控和经济社会发展,农耕抢时,采茶对雨,赏花寻芳,大江南北,一片欣欣向荣景象。