编者按:1984年,董耀会和同伴完成了首次徒步考察长城之旅。此后,他一直致力于长城历史文化研究、长城保护和利用工作。如今,已成为燕山大学中国长城文化研究与传播中心主任、教授,河北地质大学长城研究院院长,中国长城学会首席专家、副会长,中国旅游协会长城分会会长的他抚今追昔,感慨万千。本刊开设“‘长城之子’话长城”专栏,记录他与长城相依相伴的人生。

1985年1月,我们徒步考察明长城的春节是在平型关过的。住在一个叫梁小白的农民家里,除夕那晚风很大。我想家里的亲人,便出来转一圈,真的是寒凉刺骨。这里除了寒冷和冰雪,粗糙而单调的饮食也令我印象深刻。

老乡的家里除了主食不够吃,菜也极其简单。严格地说,那并不是吃菜,只能算是咸菜汤。秋天的时候把几棵菜泡进去,加上盐做成咸菜汤。平常的日子,老乡就从缸里舀咸菜汤吃莜面饸饹。缸里的汤少了,就往里边加水并再加些盐。因为生活艰苦,山村人的家里很难见到一点油腥的菜。秋后吃得最多的菜是土豆,土豆既是菜也是饭。煮小米饭时放一半的米,加上一半的土豆。有的人家人多粮少,则放的土豆要比米多。

1985年1月28日是农历腊月初八,这天我们到达雁门关。天气特别冷,狂风中雪花纷飞,刮得脸生疼。雁门关位于山西代县以北20公里的雁门山,素来以险著称,并有“天下九塞,雁门为首”之说。人们常说,腊八腊八冻掉下巴。雁门关是风口,风夹着雪,考验着我们的意志力和耐冻的能力。

房东家的屋里还是暖暖的,大嫂给我们做了腊八粥,这里的腊八粥和我家乡的完全不一样。河北冀东地区的腊八粥,都是真正意义上的粥,用大米、红豆、绿豆和红枣等食材做成,而雁门关的腊八粥更像蒸干饭。吃的时候用铲子,从锅里铲出一块放到碗里,用筷子夹着吃。里边有大枣和红豆,做出来的“粥”是红色的,又称为“红粥”。

后来我还多次去过雁门关,还想找一下那腊八粥的感觉,却再也没有找到。过了雁门关,继续向东走,除夕的头一天我们到了著名的平型关。这是我们徒步长城508天,在路上过的唯一一个农历新年。进村的时候天已经黄昏,村里出奇的静。

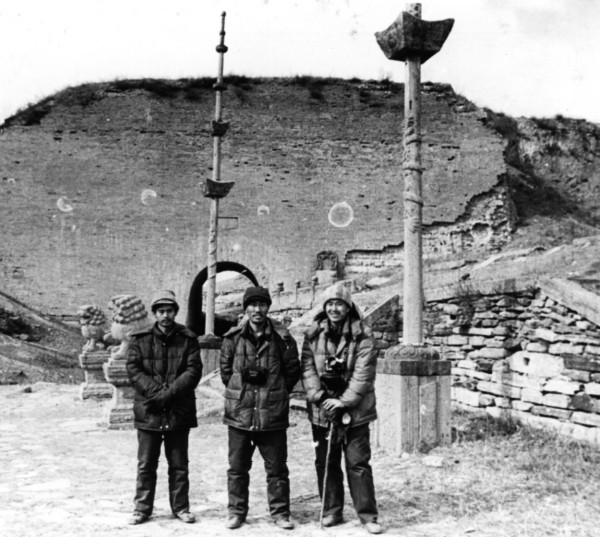

平型关村原来是平型关堡,设于两山之间缓坡地带的一座小关城。当地百姓介绍,关门城台上原来有一座三开间的单层城门楼。平型关北面的恒山和南面的五台山,海拔都超过1500米,两山之间是一条不太宽阔的地堑式低地。长城墙体和关隘在山上,城堡在长城里面的山下平地。

平型关过年很清静,大多数孩子穿上了新衣服。这里生活很穷,年前杀猪宰羊的人家很少。过年能吃上豆腐和黏黄米面做的糕就是不错的日子了。豆腐和糕平常都是娶媳妇等重大喜庆的日子才能吃上。村支书梁大叔家很热情,给我们准备了酒和菜。梁大叔说:“在俺这里过年,俺应该杀头猪,好好招待你们。可是老天爷不给脸,你大婶喂了一头猪,秋天得瘟病死了。”

徒步考察长城期间,感受最深的是“每逢佳节倍思亲”。每天在野外长城行走,又累又忙,晚上整理一天的考察资料要到很晚,难得想家想亲人,休整的时候才能抽空给家里写信,除夕夜却时刻都在想家。子夜临近,梁大叔一家都在守岁,我独自在村里漫不经心地溜达了一圈又一圈。

我一遍又一遍地在心里,默念着屈原的诗句“出不入兮往不反,平原忽兮路超远”。这个孤独的经历,可以说是我饱经风霜感觉的一部分。这一晚自己在夜色中哭了,我从小就不爱哭,已经不记得此前是什么时候哭过了。不知道为什么哭,不知道在哭什么。后来,跟大学生交流的时候讲到这段经历,有学生问“哭过了之后呢”,我回答“哭过了也就哭过了”。

哭过之后,心里舒服多了。再回到屋里时,我知道自己的目光又恢复了冷峻和明亮。在平型关过完年,我们沿着内长城一直向东,沿着太行山跋涉,到达河北阜平县的龙泉关时,看到这里离五台山很近,考察完龙泉关之后,顺便到五台山看一下佛教圣地。1985年3月5日,农历元宵节的前一天,我们到达五台山中心的台怀镇。当天下午去了五台山规模最大、建筑最完整的菩萨顶,元宵节又去了显通寺。

在五台山还特意去了南山寺,准备拜访年近八旬的通圆女法师。通圆法师毕业于北京师范大学,曾被谣传为旧时北平被美国士兵侮辱的女大学生沈崇,但后来报纸又为其辟谣。这次无缘见到通圆法师,她病了刚打完针睡下。院子里有两个年轻尼姑,一个很热情地招呼我们,另一个则冷漠地看着我们。

继续走长城,在阜平县遇到了一位年轻童话作家杨群。他山东大学中文系毕业,在中国少年儿童出版社工作。杨群想和我们一起走几天长城。我们在山里共同生活了三天,一路走着聊着很开心,谈长城,谈尼采,谈康德,更多是谈对未来的憧憬。临别的那晚,杨群掏出了酒。他说是在县城买的,准备分别时喝。酒至半酣,他说:“我很羡慕、很敬佩你们,我现在好像对什么都无动于衷了。”他放下酒杯又说,“认识了你们,我的内心又有了强烈的冲动,要去追求生命价值的激情。”

杨群说我们是探索者和冒险家,前者我认同,但后者并不认同。我们是同龄人,很谈得来,时至今日都很怀念当时青年人追求理想的精神状态。今天的我,虽然已经70岁,还一直愿意到大学里向年轻人讲授长城知识,在传播长城文化精神的同时还想和大学生们谈人生。希望以我的经历,多少能影响一下他们的生活。

(《人民周刊》2025年第2期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com