当我们走进建于公元5世纪的云冈石窟第12窟前室,可以在西壁中部看到一座雕刻繁复精美的佛殿。佛殿的柱头斗拱轮廓貌似传统的“一斗三升”(一个栌斗承托一个横拱,其上承接三个小斗组成的斗拱结构),这其实是两只身体相连的怪兽,它们昂首张嘴、前爪趴伏,身体相连处装饰獠牙横生的兽面(见图一,云冈研究院供图)。

此类斗拱在云冈石窟并非孤例。在第1窟中心塔柱的下层,双兽斗拱上已不见怪兽前爪,而是在一斗三升的轮廓内雕刻了兽首和兽身。而在年代与上述洞窟相近、相距约20公里的宋绍祖墓,工匠在一斗三升斗拱正面彩绘了相连的兽头,怪兽的前爪和躯干都被进一步简化。

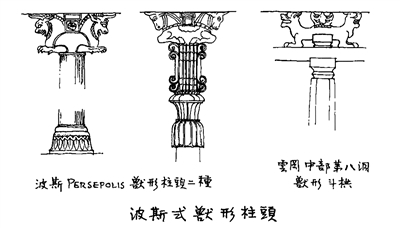

这样的柱头形制和装饰元素在我国当时及之前的建筑中并未发现,其源头可以追溯至遥远的古波斯地区。这是当地最富特征的装饰题材和手法之一,在阿契美尼德王朝(即“波斯第一帝国”)的都城——波斯波利斯遗址上,至今矗立着顶部装饰着双牛、双狮、双马或双神鸟的高大石柱。

公元5世纪的北魏和波斯相隔万里,却并非“陌生人”。波斯在萨珊王朝(即“波斯第二帝国”)治下臻于极盛,有能力和兴趣与遥远东方建立联系;北魏则统一中国北方地区,令一度阻滞的丝绸之路重现活力,为对外沟通提供了基础和保障。北魏都城平城(今山西省大同市),正是丝路东端的中心城市。这一时期,波斯使者频繁来访,政治上的通使和经济上的通商互相促进,广泛发现于北魏墓葬中的波斯风格金银器、铜器和玻璃器显示了东西交流的广度和深度。

从云冈石窟柱子(尤其是柱头)多样的形制中,我们可以感受到不同文化的气息。例如,第7窟的元宝式柱头或与古印度有关;第8、9等窟发现了古希腊爱奥尼亚式的柱头;同样源自古希腊的柯林斯式柱头则见于第1、3、4等窟。这些元素荟萃于此,与佛教的东传密不可分。

佛教艺术如同发端于古印度地区的一条河流,携带着其地域风格,沿着青藏高原西缘北流至西域地区。在此过程中,它开辟道路也吸收养分,西域地区丰富多元的文化面貌改变了它,也壮大了它。古波斯、古希腊的艺术元素,可能就是在这里融入佛教艺术,使涓流渐成洪流。它继而东折,经丝绸之路流向中原,为东西交流和中外交往提供了动力和通衢。我们在云冈石窟中感受到的,正是北魏时期的“世界”。

佛教和中华文明是相互成就的。对佛教来说,与中华文明的交流濡染,使其进入新的历史发展阶段,汉传佛教最终形成,继而影响到朝鲜半岛和日本等地;对中华文明来说,中国艺术固有的血脉中,忽然渗杂旺而有力的外来影响,不同文化的交流互鉴,为中华文明的发展提供了丰沛养分。

让我们回到云冈石窟第12窟。前室西壁佛殿使用的是带有波斯风格的双兽斗拱,东壁佛殿则是传统的一斗三升,如果将东、西壁佛殿图片拼在一起,二者浑然一体,仔细观察才能发现区别。这是因为佛殿的整体形制和具体结构,如立柱、阑额、斗拱、椽、瓦、檐、脊,乃至隐藏在它们背后的构架原理,无疑都来自中华传统,外来元素只应用于局部装饰。

双兽斗拱前爪的存在,是波斯建筑元素在中国传统建筑上的“移花接木”,是外来风尚;取消突破斗拱整体轮廓的前爪,使双兽成为中国传统建筑的附属装饰,则是“国风二创”。存在与消失,不能简单在时间上排比为发展序列,却生动反映着中华文明在建筑领域对外来文化的吸收方式和借鉴程度。

梁思成先生曾对此做过精辟总结:“云冈石窟乃西域印度佛教艺术大规模侵入中国的实证。但观其结果,在建筑上并未动摇中国基本结构。”我们惊叹相隔万里的北魏和波斯建立了深入而广泛的联系,更惊叹具有浓郁波斯风格的双兽柱头,在中华大地上收起了标志性的前爪。

(作者为山西大学考古文博学院副教授)

《人民日报》(2025年01月17日 第 17 版)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com