国家统计局近日发布数据显示:2024年,我国全社会研究与试验发展(R&D,以下简称“研发”)经费投入为36130亿元,同比增长8.3%。研发经费投入强度达到2.68%,比上年提高0.10个百分点,再创新高。

科技创新,一靠投入,二靠人才。研究与试验发展活动的规模和强度,是反映一国科技实力和核心竞争力的重要指标。

研发经费投入强度是研发经费与GDP之比。我国研发经费投入强度再创新高,意味着什么?

这体现了我国坚定实施创新驱动发展战略的决心——

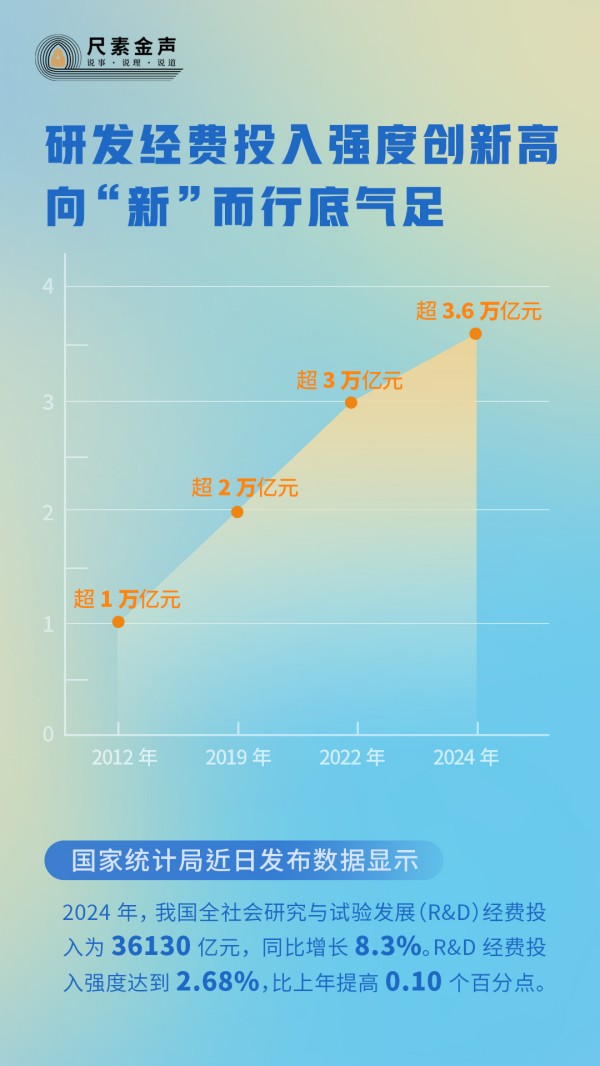

党的十八大以来,我国研发经费稳步增长,不断迈上新台阶。从2012年突破1万亿元、2019年突破2万亿元,到2022年突破3万亿元,再到去年超过3.6万亿元。目前我国R&D经费总量稳居世界第二位。

研发经费投入强度提升同样亮眼。从2020年的2.36%到2021年的2.38%,再到2023年的2.58%,2024年继续上升至2.68%。从国际比较看,我国研发经费投入强度在世界主要国家中排名第12位,超过欧盟国家平均水平(2.11%),接近经济合作与发展组织(OECD)国家平均水平(2.73%)。

研发投入的增加离不开财政资金的有力支持。财政部近日公布数据显示,2024年科学技术支出11505亿元,较上年增长5.7%。当前外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战,面对压力,我国研发经费继续保持中高速增长,表明了实施创新驱动发展战略的坚定决心。

这展现了我国加强基础研究、夯实科技自立自强根基的耐心——

基础研究是科技创新的源头。我国面临的很多“卡脖子”技术问题,根子是基础理论研究跟不上,源头和底层的东西没有搞清楚。然而,基础研究难度大、花费高、周期长,需要持续稳定的经费支持。

国家统计局数据显示,2024年,我国基础研究经费支出为2497亿元,同比增长10.5%;占研发经费比重为6.91%,延续上升势头。近年来,我国基础研究经费延续两位数以上较快增长势头,增速快于研发经费增速,占研发投入比重连续6年超过6%。

与此同时,我国不断强化基础研究顶层设计和系统布局,发布了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》和基础研究十年规划等政策文件。政策引导和加大投入协同发力,以长线思维布局基础研究,久久为功夯实科技创新根基。

这彰显了创新主体对我国经济发展长期向好的信心——

企业是科技创新主体。我国研发活动主要由企业、政府属研究机构和高等学校进行,其中企业占全社会研发经费的比重最高。以2023年为例,这一数据为77.7%,比2022年提高0.1个百分点,科技创新主体地位持续巩固。

当前,我国以企业为主体的研发经费投入体制运行良好。欧盟执委会2023年底发布数据显示,全球研发投入排名前2500名的企业中,中国679家上榜,是全球第二大研发国家。我国企业科研投入不断增加,得益于研发费用加计扣除、支持企业优先申报科技计划项目等政策的引导,更重要的是对我国经济发展长期向好充满信心。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。稳步增长的研发经费,为科技创新提供了强有力的保障,越来越多的科技要素正加速转化为新质生产力。

培育发展新质生产力,基础研究是源头活水。得益于基础研究上的持续较快投入,近年来,我国大科学装置和重大科技基础设施建设取得重要进展,在量子科技、生命科学、物质科学、空间科学等领域取得一批重大原创成果。今年1月20日,我国全超导托卡马克核聚变实验装置在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”。这是我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。从量子计算机“本源悟空”上线运行,到异体通用型CAR—T治疗自身免疫疾病实现突破,不断涌现的基础研究成果,将不断开辟新领域、制胜新赛道,构筑产业发展优势。

培育发展新质生产力,必须打好关键核心技术攻坚战。高技术制造业是高质量发展和产业转型升级的重要支撑。国家统计局发布数据显示,2023年,高技术制造业研发经费6960.2亿元,较上年提高约7%,投入强度(与营业收入之比)接近3.1%,比上年提高约0.2个百分点。高技术制造业研发经费、投入强度稳步提高,为关键核心技术攻关和产业基础能力提升创造了条件。发展化合物半导体产业,必须要有自己的晶圆加工装备。就在不久前,我国自主研发的第二代国产化激光晶圆隐切设备完成中试验证,即将发往半导体客户验证,离规模化量产就差最后一步。

向“新”而行,提“质”而上,抓住科技创新变革机遇,鼓励引导各方持续加大研发投入,完善多层次投入体系,提高研发资金使用效率,我们就能推动科技创新“关键变量”更好转化为新质生产力“最大增量”。

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com