2024年12月31日上午,89岁高龄的邵维正早早起床,穿上了军装。军装笔挺,几乎没有一丝褶皱。邵维正来到人民大会堂,身边的工作人员在他的胸前系上了一朵大红花。有什么喜事呢?原来,邵维正刚刚获评全国离退休干部先进个人,这次来到大会堂,就是为参加习近平总书记的接见。

“我被安排在第一排离中央领导最近的位置。当时,习近平总书记笑容满面地向我们走来。我按照部队的习惯,向总书记行军礼,并问候‘习主席好!’。总书记亲切地握住我的手,说‘你好啊’。这是我第一次这么近距离接触总书记。”邵维正回忆当时的情景时,仍难掩激动之情。

邵维正,是著名党史专家,国防大学联合勤务学院(解放军原后勤指挥学院)教授,专业技术一级,少将军衔,享受国务院政府特殊津贴,中央广播电视总台《百家讲坛》“党史故事100讲”主讲人。

1980年1月,《中国社会科学》创刊号上发表《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》,震动史学界,这篇文章的作者就是邵维正。胡乔木同志动情地说,这位同志下了这么大功夫,弄清了几十年悬而未决的问题,这是党史研究上的一项突破性成果啊!

踏上朝鲜战场,一把炒面一把雪

1935年,邵维正出生于江苏常州。1937年,抗日战争爆发,为躲避战火,父母便带着年幼的他逃难到四川等地,直到1949年新中国成立,全家才搬回祖籍浙江黄岩。“我还记得,战火所及之处,百姓流离失所,我们当时说的话叫‘跑日本鬼子’,一听说日本人过来了,大家就扶老携幼地逃难,躲避战火。”

邵维正小小年纪就见识到了战争的残酷,亲身经历被日寇侵略欺辱的苦难。在他幼小的心灵中,早早便萌发了爱国主义的情结——长大后一定要为国家和民族做些什么。

1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战。正在读中学的邵维正萌生了参军的想法。“当时父母不赞成我去参军,说当兵太苦,战争太危险,我还太小,劝我过几年长到18岁再去。但我拿定了主意,坚决要走,父母也没办法。”

邵维正跑到军队报名参军,却遇到了坎儿——年龄不满16岁,入伍被拒。他并不甘心,过了不久,又第二次报名入伍,这次他特意虚报了1岁。

一位四十来岁的山东老兵问:“小鬼,怕死不怕死?”

“不怕死!”

“怕苦不怕苦?”

“不怕苦!”

“不怕死、不怕苦你就来!”

邵维正终于如愿成为21军62师的一名战士,在师部文工队做宣传工作。后来全军开展“向文化大进军”,有初中学历的邵维正成为一名连队文化教员。

1952年底,所在部队转入志愿军序列,接到了准备开赴朝鲜的命令。邵维正和身边的战友都感到特别兴奋与光荣,当时第一批、第二批志愿军已经入朝,前方部队的英雄事迹传来了很多,大家都很激动,也想贡献自己的力量。“我们祖国不能再重复战争的悲惨际遇了,民族的衰弱与苦难不能再重复了!”

经过改装和临战训练,1953年初春,部队渡过鸭绿江,前往朝鲜。他们坐着闷罐车前行,车厢没有灯,漆黑一片。敌军占据着空中优势,因白天赶路担心被轰炸,所以天还没亮,火车就隐蔽在山洞中,战士们下车去山上隐蔽起来,等天色黑了再上车走。

虽然早就有了思想准备,但看到朝鲜的真实场景,邵维正仍觉得心情很沉重。那里几乎没有一间完整房子。城市也好,村庄也罢,被战争破坏得满目疮痍。他和其他战友一样,都有着共同的责任感,这种状况绝不能在祖国重现。

经过抗美援朝战争第一时期连续五次战役,志愿军和人民军将“联合国军”从鸭绿江边赶回到三八线,并把战线稳定在三八线南北地区,“联合国军”转入战略防御,抗美援朝战争进入双方边打边谈,打谈配合。

1953年春,为粉碎“联合国军”在朝鲜东西海岸实施两栖登陆的企图,志愿军和人民军进行了反登陆作战准备。邵维正所在的部队就是在这时被紧急调往朝鲜半岛的西海岸,担负守备任务。这是抗美援朝战争中的一次重大战略行动,正是有了反登陆作战准备,“联合国军”终于放弃原先策划的军事冒险计划。

抗美援朝战场上,空袭是志愿军减员的重要因素之一。邵维正所在部队接连遭遇了几次空袭。当时,在邵维正身旁隐蔽的战友被炸成了重伤。为了防空,部队没法生火做饭,邵维正和战友们只能一把炒面一把雪。很多战友吃下雪后肚子疼,邵维正想了个办法,把雪含在嘴里,等含化与体温相近之后再往下咽,他把这个办法分享给身边的战友,果然很有效果。

那时,战士们大多住在坑道里,坑道不停渗水,大家的衣服和被子几乎天天都是湿的。战士们普遍患上了关节炎和皮肤病,邵维正的皮肤也溃烂流水,直到现在还留有痕迹。停战协定签署的消息一传来,战友们做的第一件事就是晒被子。如今回想起来,邵维正觉得,在朝鲜几年对自己意志品格的磨炼终身受益。

1956年9月,21岁的邵维正加入了中国共产党。有位老党员对他说,年轻人要多注重学习,不断提高自己。那时,在朝鲜很难买到书,邵维正就托人从辽宁安东(今丹东)帮助代买,结果带回来一本《辩证唯物主义和历史唯物主义》。“那本书读起来很费劲,但我一想到党的要求和老同志的期望,就硬着头皮一句一句地抠,拿着字典去查,直到把它啃下来。”

考证中共一大,恢复历史本来面目

1958年,邵维正随第三批志愿军从朝鲜回国后,先是驻防山西,不久就紧急调往高原执行任务,一待就是20年。这20年中邵维正刻苦钻研,文化水平、理论素养不断提高,先后任师政治部宣传科新闻干事、秘书科副科长、宣传科科长等职。1964年,他被选调到原长沙政治学院学习中共党史。这次为期一年半的学习,为他日后从事党史教学研究打下初步基础。

1978年,已过不惑之年的邵维正调入解放军后勤学院,担任政治理论教员,开始了长达近40年的教学生涯。

改革开放推动了学术研究的繁荣,时任中国社会科学院院长的胡乔木同志提议编写一套多卷本的新民主主义革命史长编,并为此专门组建了中国社会科学院现代史研究室,由著名史学家李新主持。1979年3月,邵维正从后勤学院被借调到现代史研究室。

这套丛书分为12卷,首卷《伟大的开端》决定着全书的写作模式与规范,是当时探索性写作研究的重点,需要投入更多的精力。

根据讨论分工,邵维正担任该书第二章中共一大书稿的起草工作。由于建党之初处于秘密状态,加上时过境迁,当事人或去世或记忆不清,中共一大的召开日期、出席人数和会议内容等,存在多种截然不同的说法。而把7月1日作为中国共产党的诞辰纪念日,是毛泽东同志于1938年5月在《论持久战》演讲时提出来的。当时在延安曾经参加过中共一大的只有毛泽东、董必武两人。他们回忆中共一大是7月份召开的,但记不清楚确切的开会日期。因当时没有条件查证,所以就把7月的月首,即“七一”,确定为党的诞生纪念日。时间一久,就把建党的纪念日与中共一大开幕日期混为一谈了。

多年过去,具体日期仍然成谜,更有甚者,海外一个反动的史学专家把中国共产党诬蔑为“不知自己生辰的私生子”。邵维正深感中共一大召开日期不仅是党史上的重大史实,而且事关党的尊严。党史研究工作者有责任与义务回击历史虚无主义者的攻击,给党正名,不给后代留下遗憾,因此,邵维正萌发了要考证中共一大疑难问题的强烈愿望。

这个动议得到李新同志的大力支持,邵维正在起草书稿之前,集中几个月的时间专门从事中共一大基础性考证工作。“那时,邓小平同志倡导恢复党的解放思想、实事求是的思想路线。我下定决心考证中共一大,就是响应党的号召,乘着改革开放的春风完成的。不然,我不可能做出这样的考证。”时隔多年,邵维正依然记得当时的情景。

查证从两方面着手,一方面是访问亲历者和知情人,另一方面是查阅原始资料。

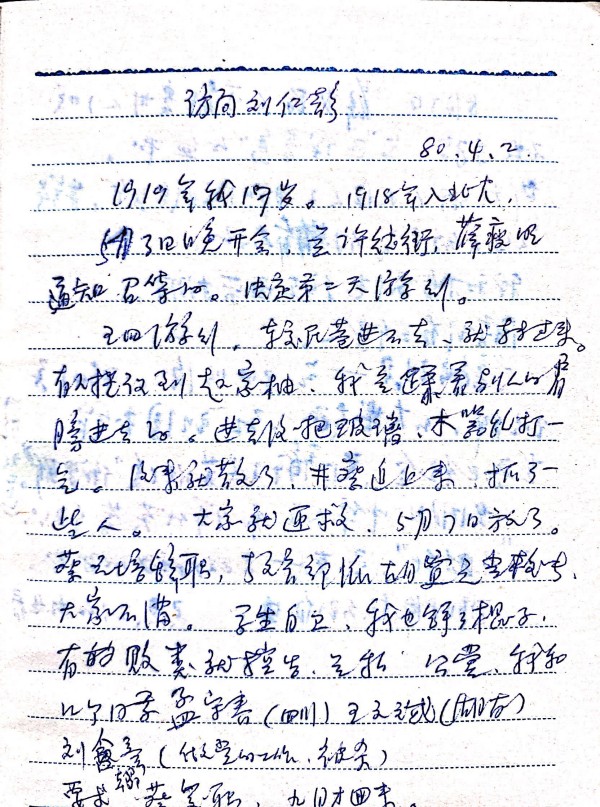

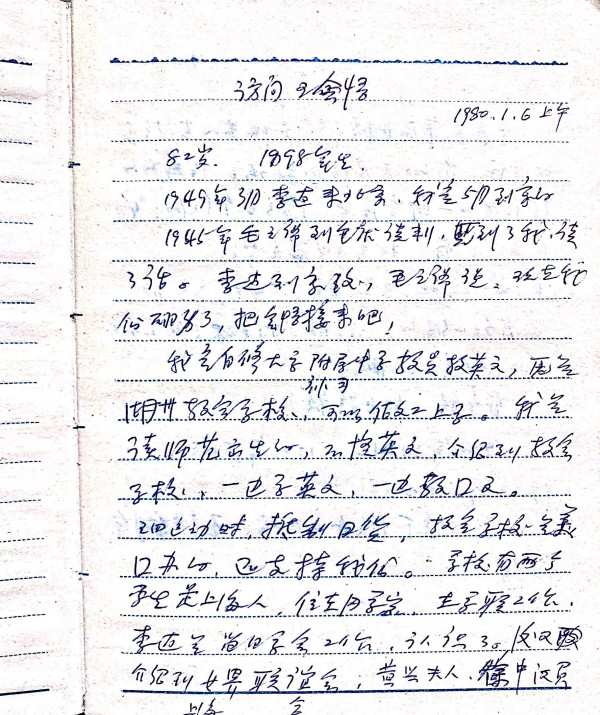

当时在世的中共一大亲历者只有包惠僧、刘仁静和王会悟,邵维正想尽办法访问了三位老人。对包惠僧的访问比较顺利,老人热情健谈,提供了许多关于中共一大的细节。访问王会悟时,老人身体衰弱,已卧床不起,而回忆当年的情况仍记忆犹新,提供了一些鲜为人知的细节。

对刘仁静的访问就很不容易了。刘仁静一生坎坷,对人对事十分敏感,邵维正数次前去拜访,老人都十分拘谨,不是说不知道,就是说记不清了。邵维正并不灰心,一次又一次去拜访,从拉家常说起。老人渐渐对邵维正放下戒心,开始说上一两句话。邵维正也因此了解到一个关键线索:当年刘仁静是先去南京参加少年中国学会的年会,后才动身去上海参加中共一大的。邵维正决心以此作为突破口。他接连跑了好几家档案馆、图书馆,终于在中央党校图书馆的书库中翻出了《少年中国》杂志的原件,并把有关段落摘抄下来带到了刘仁静面前。老人看到68年前自己发言的记录,激动得热泪盈眶。也是在此事之后,刘仁静敞开心扉向邵维正讲述建党前后的情况和他本人曲折的经历,留下了不少难得的亲历史料。

考证史实最重要的就是原始材料的发掘。那时没有网络、电脑,也没有录音机、复印机,靠的是“手工”操作。邵维正为了查资料,骑自行车,挤公共汽车,跑遍了中央档案馆、图书馆、中国社会科学院资料室等存放有关文献材料的地方,查阅任何可能与中共一大有关的片段资料。为了更好地保存史料,中央档案馆要求查询人员不能喝水,翻阅资料要戴上手套。时值酷暑,在屋子里,邵维正小心翼翼、逐字逐句地查遍所有当事人的回忆,摘抄有关资料。资料不能复印、拍照,邵维正就手抄了成百上千张资料卡片。

在有争议的中共一大闭幕日期的问题上,邵维正认为会议是7月31日闭幕的,但有人认为时间来不及,应是8月1日、8月2日,还有人提出是8月5日。为此,邵维正曾仔细做过实地考察。他掐着手表验证从中共一大会址李书城家步行到代表住宿的博文女校,再走到当晚商讨到南湖开会的碰头地点老渔阳里二号李达住处,所用的时间也就十几分钟。他还查证了1921年7月沪杭行车时刻表,7月31日早上7时35分就有由上海至嘉兴的快车,另据《申报》1921年8月3日地方通讯消息,嘉兴8月1日“狂风大作”,南湖游船“被风吹覆者四五艘”,得出这天不可能在南湖开会的结论。

经过多角度的比对分析,终于论证出中共一大开幕日期是1921年7月23日,还排出了会议日程;考证出出席中共一大会议的是13人,加上两位国际代表,共计15人。《中国社会科学》创刊号刊登了《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》一文。文章中的几十段原始资料引文,绝大部分都是第一次引用的,几乎每段引文都有一个“故事”。中共一大考证文章公开发表以后,引起国内外广泛的关注,反响热烈。有读者给编辑部写信说:“看了邵文,使人不由得想到历史研究的许多禁区,很需要社会科学研究工作者去冲破,希望今后能有更多的这类文章,恢复历史本来面目。”这项研究对过去已有定论的重大问题进行了重新突破,开启了党史实证研究的先河。后来,还陆续引发了党史界对八七会议会址、进军井冈山过程、遵义会议日期等重大党史事件的多项考证。

耄耋之年,大家写小书

一举成名的邵维正并没有自满,而是不懈的奋进,随着教学的需要和研究的深入,从中共一大考证的“红色起点”迈向广阔的“红色世界”。在建党70周年之际,邵维正独立完成了中共创建研究的第一本专著《中国共产党创建史》,对中共创立的社会基础和历史背景进行了深入全面系统的阐述,填补了中共党史研究的空白。这部论著获得全军理论研究成果一等奖,被中共中央党史研究室列入党史研究人员必读书目。建党80周年之际,邵维正历时3年组织编写出版大型党史读物《中国共产党80年大事聚焦》,用100件大事、1000张图片,生动反映了党的发展历程。一出版就脱销,解放军出版社6个月间连续印刷7次,有关党史专家评价该书“开辟了党史写作新路子”。该书获得了全军图书奖、全军政治理论研究优秀成果特别奖。建党90周年,邵维正又主编出版了《中国共产党90年创新实录》《日出东方——中国共产党创建纪实》,后者被评为中组部、中宣部向全国党员干部推荐的第三批理论学习书目。2013年,邵维正主编的《中国共产党90年地图集》历时6年审校得以出版,入选中国共产党十八大主题出版重点图书、“十二五”国家重点出版规划项目,并获国家出版基金资助。庆祝建党100周年,又推出了《百年复兴的开端——中国共产党怎样走来》《建党1921》。几十年间,邵维正先后编写出版著作60余部,发表文章200多篇。

2003年,时任中央军委主席江泽民签署通令,给在军队院校政治理论教学和研究、传播党的创新理论作出突出贡献的邵维正记三等功。

20世纪八九十年代,邵维正主要以建党史为起点,向各个历史时期拓展,进行体系化的专业研究。而进入21世纪,邵维正则调整了研究方向,开始走党史通俗化的道路。“习近平总书记多次强调,中共党史要充分发挥资政育人的作用。这既是为党史工作指明方向,也是给党史工作者赋予庄严的使命。21世纪初,中央批准出版的党史正本已经有多部,而群众喜闻乐见的党史读本还是少了一些。我下决心把写作方向作了调整,从专业研究转向通俗读物。只有广大读者特别是青少年爱读爱看,才能从中受到启发教育,达到资政育人的效果。”

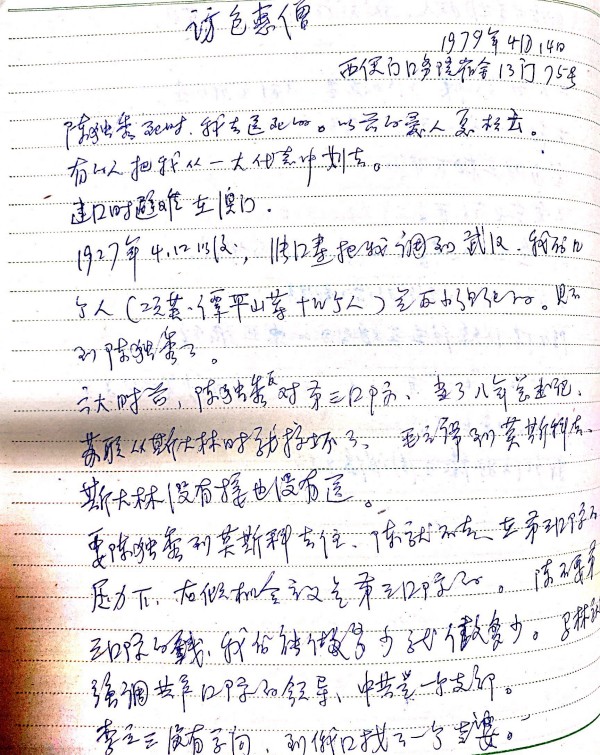

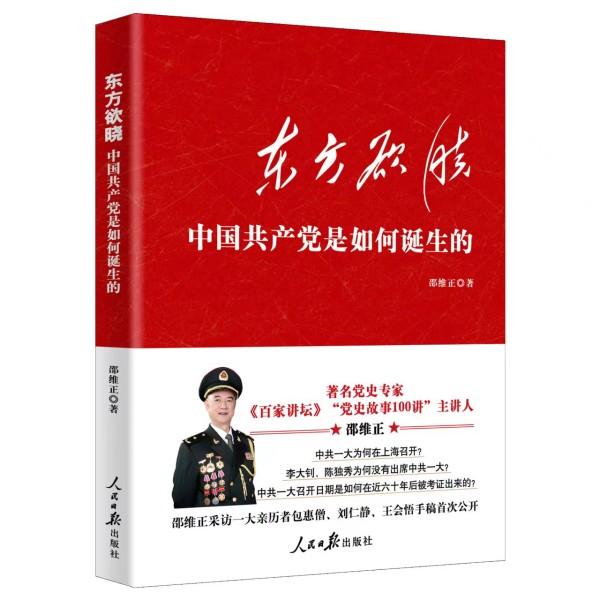

2019年,邵维正受人民日报出版社邀请,出版《东方欲晓:中国共产党是如何诞生的》。该书集纳邵维正多年研究精华,并重新加以梳理,从党的创建历史、中共一大考证经历及近几十年来该领域研究成果的角度,全方位呈现了中国共产党的创建过程。该书还收录了邵维正采访包惠僧、刘仁静、王会悟的手稿照片,这是他首次公开考证中共一大时的手稿。后来,这些手稿被中国国家版本馆永久珍藏。

2021年,邵维正团队与共青团中央宣传部合作,共同推出“百问出真知”青少年党史学习教育“百日打卡”活动,当年上线用户人数达到3600多万,累计点击量1.2亿次,在青少年中产生了广泛影响。人民日报出版社又约请邵维正将军和刘晓宝大校在原有内容的基础上加以修订、补充,推出《新时代青少年学史铸魂百问百答》普及读本,紧扣新时代青少年学史中关注的问题,梳理出100个热点、难点、疑惑点,以通俗易懂、生动活泼的语言逐一释疑解惑,引导青少年树立正确的历史观、人生观和价值观。

2024年是邓小平同志诞辰120周年,人民日报出版社提前两年策划,约请邵维正撰写邓小平同志的相关图书。邵维正认为,反映邓小平伟大的一生,一本书是不够的,便与《学习时报》编审李步前、解放军原后勤指挥学院教授曲跃厚,在20余年研究积累基础上,共同写作两部图书——《世纪伟人邓小平》和《邓小平的丰功伟绩》。其中,《邓小平的丰功伟绩》中的部分章节曾发表于《中华儿女》杂志。邓小平女儿邓榕有次见面时对邵维正说,这几篇文章比较充分地彰显出她父亲一生的伟业和亮点;还讲到写父亲的书和文章很多,她正在上初中的女儿羊羊也读过邵维正的文章,羊羊说“好多文章我看不懂,但这几篇我看懂了”。

不仅如此,邵维正主编的《写给青少年的党史》丛书于2020年在青岛出版社出版,先后获2020年度国家出版基金资助项目、中宣部2020年主题出版重点出版物、中宣部优秀通俗理论读物出版工程等14项大奖,现已第八次印刷,发行量超过100万册,成为近几年爆款的红色读物。“现在我年纪大了,精力有限,就想着把剩下的一点余热贡献给年轻一代。”

邵维正的夫人张娜是一位知名画家,毕业于中央美术学院。两人各自发挥自己的专业,将党史与艺术相结合,在江西美术出版社出版《时代印迹:中国版画一百年》。这套书由张娜策划并担任副主编,邵维正任总顾问,负责把关党史内容表述,该书还入选了“十三五”国家重点图书出版规划项目,获得国家出版基金资助。

除了出版书籍,邵维正多次参与《百家讲坛》“党史故事100讲”系列、《美术经典中的党史》以及《国家记忆》节目录制,参加全国大学生党史知识竞赛活动,通过影视媒体讲述党的故事,借助多种渠道传播党的历史,受到了社会广泛欢迎。

专业上有如此高的成就,邵维正从没有居功自傲过,他热情真诚地对待身边所有人。从军60载,从教30多年,他培养了一大批优秀才干和中青年教研人员,现在他的学生和同事也都成为各院校、单位的专家。面对前来约稿的年轻编辑,他也都耐心指导,毫无保留。受邀出席其他图书发布会或研讨会时,邵维正每次都一丝不苟地准备发言内容,有时甚至是熬夜准备。不仅其学术成就值得大家学习,其学风、其涵养也都是人们的典范。

退休十几年间,邵维正默默笔耕不辍,编写出版的图书就有21本。年近90,竟又荣获“全国离退休干部先进个人”,这出乎邵维正的意料。他说有三个“没想到”:一是没想到自己老了还获此殊荣,二是没想到能够作为获奖代表在先进事迹专题报告会上发言,三是没想到在习近平总书记接见时自己的位置竟这样靠前。

在先进事迹专题报告会上,邵维正作为军队唯一在大会上发言的代表,汇报了自己几十年来的学习与研究历程:从“红色起点”迈向“红色世界”,把毕生心血献给党史研究事业;从“书斋讲堂”走向“千家万户”,把党史传播到广大群众思想深处;从“大学问”转向“小儿科”,把余年倾注给祖国下一代。报告结束后,一同获奖的“老大哥”——中国航天界元老、神舟号飞船首任总设计师、中国工程院院士戚发轫特地过来对他说:“你做的事业非常有意义,对广大青少年的党史教育至关重要。”

值得一提的是,在这次接见中,走在习近平总书记后面的,是中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇,早在2021年,邵维正就曾与时任中共中央政治局委员、北京市委书记的蔡奇同志见面交流。2021年8月,邵维正应邀给北京市委理论学习中心组,围绕中国共产党北京历史作辅导报告。“北京对于中国共产党的创建起到了‘五个率先’的作用——率先发起思想启蒙运动、率先传播马克思主义、率先酝酿建党活动、率先联系共产国际、率先纯洁党的组织。”此时再次相见,蔡奇同志紧紧握住邵维正的手,向他表示祝贺。

“我深切感受到习近平总书记和党中央对离退休老干部的亲切关怀。离退休老干部是一股坚强社会力量,我们要发挥党的优良传统,把红色基因一代代传下去。这次大会,我也与戚发轫院士、路生梅医生等其他获奖同志做了交流,深受启发。只要身体条件允许,我还会继续拼搏,努力为党的事业贡献微薄力量。”邵维正说。

(作者为人民日报出版社第八编辑中心编辑)

(《人民周刊》2025年第5期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com