【绝活看点】

与侗族木构建筑结缘30余年,贵州侗族木构建筑营造技艺传承人陆根卫积极传承弘扬侗族特色文化,同时创新文化传播形态,将大型鼓楼转化为文创产品,让中华优秀传统文化走到更多人身边。

在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县肇兴村的肇兴侗寨,吊脚楼依山而建,5座鼓楼点缀其间。这里被誉为“侗乡第一寨”,不仅集中呈现了当地特色的侗族文化,更孕育了一代代守护传统技艺的匠人。在肇兴村,60岁的侗族木构建筑营造技艺传承人陆根卫俯身案前,用直角尺测量着杉木构件……

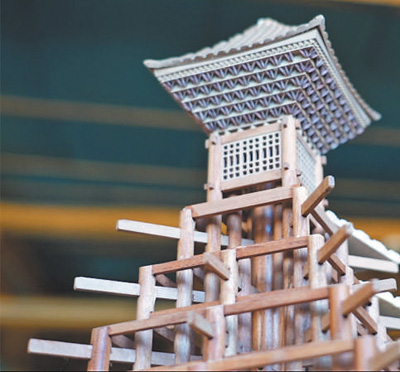

在侗乡,每一座建筑都承载着侗族木构建筑营造技艺的特点:无需图纸,不用一钉一铆,仅凭一个墨斗盒、一把直角尺、一根杖杆,依靠“总工程师”——掌墨师的知识与经验,便能将复杂的木构件拼接在一起,实现“顶梁柱拔地凌空,排枋纵横交错”。

1990年,25岁的陆根卫拜师侗族鼓楼掌墨师陆文礼,从此与木构建筑结下不解之缘。30余年间,他在北京、上海、广州等地参与建造侗族鼓楼,同时不断探索侗族传统技艺的传承与创新。2012年,陆根卫成为侗族木构建筑营造技艺州级非遗代表性传承人。

侗族鼓楼通过层层支撑实现结构稳固,建起来并不容易。“建造鼓楼是一项规模大、工序复杂的工程,需要团队协作,建造时长通常长达半年。”陆根卫介绍,在掌墨师的指挥下,工匠们各司其职,齐心协力完成一座鼓楼的建造。

鼓楼是侗寨重要的文化标识,过去有侗寨之处必有鼓楼。但随着时代发展,鼓楼的建造需求越来越少,侗族群众也倾向于修建现代化的砖房,木质结构建筑逐渐式微,侗族木构技艺面临失传危机。

结合新的市场需求,陆根卫近年来探索出侗族鼓楼活化传承的新路:将鼓楼模型转化为文创产品。通过简化工艺、缩小尺寸,他开发出便于携带的“小鼓楼”“小花桥”模型,成为游客前来侗寨观光后随手购买的纪念品。“小小的模型能让更多人直观感受侗族建筑之美。”在他看来,模型不仅是技艺的浓缩,更是文化传承的载体之一。

“过去跟师傅学手艺,更多是一代代口传心授、言传身教,现在做模型则可以根据图纸循序而行。”在钻研中,陆根卫慢慢学会了画建筑的平面图、立体图、结构图,模型虽小,却是严格参照真实鼓楼等比例缩小而成。“内部结构应该怎么做、柱子需要怎么摆放,每一处榫卯的衔接、每一根梁柱的角度,都要反复思考校准,建造技艺与真实鼓楼相差无几。”陆根卫说。

如今,陆根卫将侗族木构建筑营造技艺传授给儿子,也向前来请教的村民和游客倾囊相授。“传统文化需要年轻人参与,通过产业化的方式让年轻人加入文化传承之中,手艺才能传承下去。”陆根卫说。

《人民日报》(2025年04月02日 第 06 版)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com