作者简介:陈传席,中国人民大学教授、美术史论家、美术评论家、博士生导师、人文学者、中国美术家协会理论委员会副主任,《人民周刊》新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专家成员。

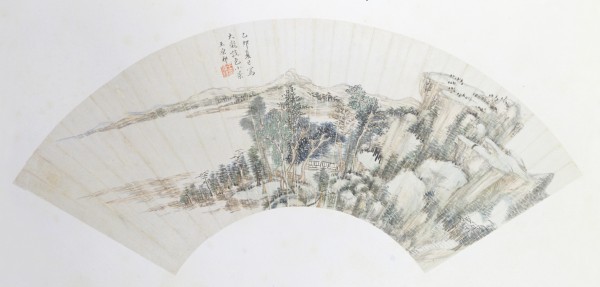

学习传统或借鉴他人,一般有三种方式:其一是专师一家;其二是广师百家;其三是无所不师,无所必师。第一类如“四王”中的王原祁,他在《麓台题画稿》中说:“余弱冠时,得闻先赠公大父训,迄今五十余年矣,所学者大痴也,所传者大痴也。华亭血脉,金针微度,在此而已。因知时流杂派,伪种流传,犯之为终身之疾……”还说,“余弱冠时,得先大父指授,方明董、巨正宗法派,于子久为专师,今五十年矣。”王原祁以黄子久(大痴)为专师,五十年来专学子久,也专传子久。而且他还认为其他的为“时流杂派,伪种流传”,这是专师一家的典型。不但专师一家,还排斥其他各家。实际上王原祁是以学黄大痴为基础,学黄大痴多,其他各家,凡属正统一路的,他并非绝对不学,但仍以黄大痴法去表现。他也学倪云林,只用他的构图,用笔方法仍是黄大痴的。

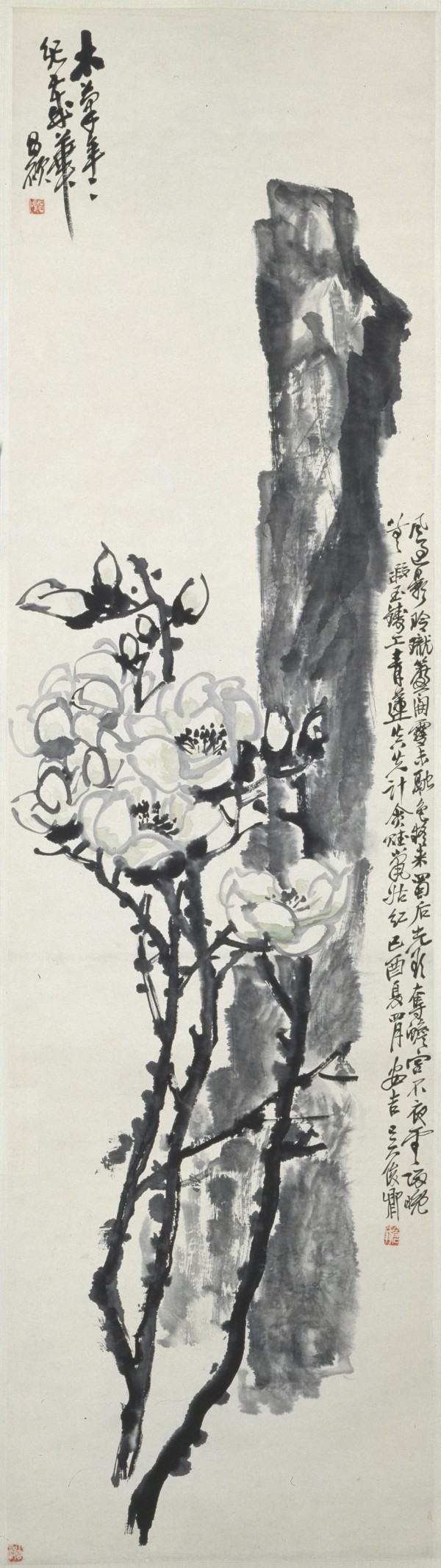

这种专师一家的画人很多,有人专师八大山人;有人专师吴昌硕(吴昌硕的书法,一辈子专师石鼓文);有人专师齐白石,连名字也改为“师白”;有人专师黄宾虹;等等。这种方法好处在于简单专一、集中精力,把一家吃透,缺点是很难跳出来,变成“延续派”。但也不尽然,才气大的画家,专师一家也能跳出来。但才气大的画家“专师一家”,只是从这一家画法入手,掌握其笔墨的基本方法后,他仍然会多读、多看、多思,才能取之、用之、变之,最后表现的还是他自己。方法是一方面,才气又是一方面。才气不大的画人,专学一家跳不出来,广师百家也许更糟,更学不好,甚至不如专学一家,也许会有所得。我们看很多人专学吴昌硕、专学齐白石,也画得不错,我们写画史时写到吴昌硕、齐白石,就会提到,学习吴昌硕而较出色的画人还有某某某,还有甲乙丙;学习齐白石最得其体的画人还有谁谁谁,还有ABC。这也可以啦,总比学了一辈子画,一无所得,完全无名,要好得多。

第二类的画人就更多了,差不多画家都是广师百家的,《宣和画谱》记李公麟“始画学顾陆与僧繇、道玄及前世名手佳本,……乃集众所善,以为己有”,又说他“凡古今名画,得之则必摹临”。这“集众所善”而广师百家,但他“以为己有”,而且又说他“更自立意,专为一家”。但广师百家的人最好开始先认真学一家或几家,掌握了基本的笔墨法则后,再集众所善。

古人说“文章最忌百家衣”,《古画品录》评张则“师心独见,鄙于综采”。“综采”和“百家衣”都指杂凑他人之法为法,而无个人风格和画法。广师百家而没有才气的人,最易犯这个错误。但广师百家不会被一家法所束缚,免入他人藩篱,这是其好处。

第三类是“无所不师,无所必师”。“广师百家”是凡属名家都认真学,认真临摹。而“无所不师,无所必师”者则不论是否名家,凡我所喜爱的,感到其中有一点可取的都可学,但我不喜爱的、用不着的,再好也不学。文人业余学画、性灵强的画家,最宜采用此法。学文的人,有必读之文;学书法的人,有必学之书法;学画的人,有必学之画。比如“四王”就认为董巨、黄子久必学,“北宗”画尤其是“浙派”画不可学。其实,世界上没有什么画是必须学的,也没有什么画是必不可学的。

但“无所不师,无所必师”一类画人,最好也先从一两家入手学起,深得其法后,再“无所不师,无所必师”。也就是开始最好要专师一家,这是一条捷径。什么都师法,太累,有时也不需要。反之,凡是有用的、可学的,又都在师法之列。

而广师百家的一类画家,到一定阶段,也最好改用“无所不师,无所必师”的方法。这就和取其精华、去其糟粕的态度差不多。郑板桥说“十分学七要抛三,各有灵苗各自探”,如果和“无所不师,无所必师”结合起来,效果就更好。当然,如何师,如何探,那还要看画人的灵性。

我学画的方法就是“无所不师,无所必师”。

(本文为新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第6期)

(责编:张若涵)