书法艺术是中国民族艺术的一门独特创造,是炎黄裔胄数千年光辉灿烂文化所培育出来的奇葩,是中华民族特征最鲜明的一门传统艺术,它反映着每个时代的生活、美学以及社会的精神面貌,至今仍有其强烈的生命力,为中国人民和世界人民所喜爱,它的足迹早已远越国外,走向世界。

书法学又是一门亟待整理的学科,由于历史上书法理论的丰富积累,我们的责任在于使之体系化、条理化、科学化,在这方面,还要做很多研究性的工作。过去习惯上对于书法学上的体、家、派,概念比较含混,如体既可以欧、柳、颜、赵的书法为体,也可以真、草、篆、隶不同的形体为体;既可以南帖北碑为派为家,也可以某几种书体或人物为派为家,如唐四家、宋四家直到清代还有成、刘、翁、铁四家等。如果确立书法学上的体系及概念,则书法上的碑、帖范畴的不同宗法者应属于派,而欧、颜、柳、褚则应属于家,真草篆隶则应属于体。如秦代的书法有八体,晋代王愔提出三十六种书体,萧梁庾元威作一百二十种书体,唐代韦续纂五十六种书体,当然除秦书八种外,很多书体是只见记述,而实物未睹,难作确论。如果上述概念划分尚属正确的话,那么本文拟就影响中国书风发展关系最大的碑、帖、经三派之书法提出来加以论述,这样也可把各体各派之书纳入大要了。

汉简派生之三系

应该说,中国书法出现最早的并不是碑与帖,早期的书法就其使用材料上看,应该是陶书、甲骨书、铜书、石刻书、漆书、简书、帛书七大类别,而对后世书风发展产生最直接、最大量的影响则为简书。

陶书是早期陶器上的刻划文字,甲骨书是安阳殷墟的龟甲兽骨文字,青铜器文字殷、周时期出土甚多,石刻文字可信的如中山国《河光石刻字》、春秋战国时的秦《石鼓文》等,漆书文字从《后汉书·杜林传》和《晋书·束晳传》的记载看,漆书使于简牍上已很普遍,简书分木简和竹简两类,也有大量的实物发掘。

古代刻石之外,是没有刻字的碑,据郑注的《仪礼·聘礼》认为,碑是用来测日影、辨方向用的,像记载看守人事迹的《河光石》,也可说是碑的先型,而据许慎的《说文解字》解释帛书为帖的先型一样,应该说是较晚的产物。以上是就碑帖的来源分析,而施碑、帖、经以巨大影响的,莫过于简书。

简书影响于书法发展的原因,一是因为产生的时间很早,另外也因为书丹刻碑的需要,经过刀镌石痕,体格庄严,已无法全部体现手写的笔情墨韵,章法布局也比较呆板,无有简书的空间灵活有致。由于是手写体,锋芒宛然,波磔分明,可寻书法之技法,较之于书丹上石,只见刀刃,失去墨痕及飞白的碑石,更便于传授学习。所以说除了古刻、甲骨等以外,简书实应是书法之源,而较后的碑与帖,倒应该是书法之流。

简书严格讲,写在竹上的才能称“简”,写在木上的称为“牍”。按其书风和形体,可分为六种类型:一是篆书类,如《甲子文干支简》;二是古隶类,如《谒侯简》等;三是八分类,如《五凤元年简》,似为简书之正格;四是草隶类;五是章草类;六是行押类。这六种类型的简书,便分别影响于晚出的刻碑文字,以及从名人信札发展起来的帖、经生抄录下的大量写经。

属于古隶体影响于刻碑的,如《鲁孝王泮池刻石》等,像汉简中的《甲子篆书简》及《祀三公山碑》中的平直对照,这是古隶与篆法相参的写法。《绘纵》《合同》等残简与汉代《史晨》等碑刻十分相近,因为这样的字形齐整,笔锋铦铓恰合刻凿的铁刀,适于刻工雕凿,这种笔法多方折之锋棱,又转化为大量魏碑之书风。像北魏正始二年的写经《大般涅槃经卷》更是明显地看出转化于北碑的痕迹。

第二种是汉简中介于章草今草之间的一部分,以及一些行押体,近于晋代士大夫的书札用笔,充满着文人的笔情墨趣,可能会为魏晋时崇尚清谈的贵族文人所赏识。这种字不刻露又不矜持,不仅与碑刻字形大异其趣,也与经生体的书风有别,如草书汉简《北部侯长高长高翚》和《月七日》行押体,都与王羲之的书帖极为相似,发展成为帖派书系之先型。

一部分汉简的楷隶体,如《还告退》和《春君幸勿相忘简》、隶书《日不显目》简,影响于六朝人的写经。在印刷术还不昌明的时代,佛教的传播,借重于经生抄写,社会上传法、讲经、许愿,都需要一批专门的抄经手,这就是职业写经生的出现。他们采用了一部分含有草意隶情的汉简去抄写佛经,便于快速的传播,蜕变而形成独立的经生体,再发展而为石经摩崖体。

从上述情况看,手写汉简,分别影响了碑、帖、经。六朝时鼎足之势已经形成,唯历史上一直鄙薄抄书胥吏,经生变在鄙薄之列,而碑派与帖派,当时虽无这种称谓,但也贬碑而重帖。因为魏晋以后,北地书家有崔悦、卢谌,而“二王”活跃于江南,风气扇被,“钟张二王”处于优势,特别是李唐建国后,太宗崇尚王书,朝野翕然相从。窦臮作《述书赋》,入评骘者也是南人为多,北方所列不过二三人,所提到的刘珉、赵彦深、王孝逸,对这几人还有微词,当时偏重帖派便可想而知了,何况更有大量北碑及墓志,均为乡土无名的书手所写。

宋代王著受命编《淳化阁帖》,凡所著录多是南朝名流手札,“二王”的比重最多,北方书艺摈异于外。欧阳修《集古录》略提北人书法,并未给予评价。经历了元、明、清,学书人又以习南帖为干禄之具,北碑仍然被冷落,至于像经派书法的大家安道壹,至今仍为历史尘封,隐晦于世间,未能引起足够的重视。

重帖轻碑之风,一直延续到元、明。到了清代,考古访碑之风大盛,丰碑巨碣没于荒域者迭有出现,使书家眼目大开,遂为碑学提供了充分研究的资料;又加帖刻辗转失真,碑学乘帖学之衰微而大盛,阮元提出了《南北书派论》。南派乃江左风流,疏放妍妙,长于尺牍,北派则是中原古法,体势峻厚,长于碑榜,而蔡邕、韦诞、邯郸淳、卫觊、张芝、杜度篆隶八分草书遗法,至隋末唐初犹有存者。阮元之说,实为首言碑帖派分之始,又著为《北碑南帖论》。他的提法受到康有为的指责。康有为认为:“故书可分派,南北不能分派。”强以地域划分,虽近勉强,但始分碑、帖二派之说,实有创见。所以碑帖之分,影响至今,无不衷于此说。学书法的人,或为碑或为帖,或抑碑而扬帖,或重碑而轻帖,中国的书法艺术遂呈双轨并驰之势。清代康有为在论述这一情况时说:“康乾以后,帖学日就衰苶,又值小学岔兴,考据家金石以为研经证史之资……于是碑学遂蔚为大国。”特别是具有实践精神的邓石如和黄小松。邓石如毕生致力于古刻、金石,借复古名义,图书道之振兴,功夫见于室内;而黄小松到处披荆访碑,每有发现,即作出著录,功夫在于室外。包慎伯则在理论上弘扬邓氏之学,著有《安吴论书》,传完白之主张,到了清代末期的康有为,不仅从理论上提出尊魏卑唐之说,而且在作品上勇于变革,反对馆阁体,更为碑学开张了声势;到了咸同年间,“三尺之童,十室之邑,莫不口北碑,写魏体,而俗尚成矣”。但遗憾者,碑研究者把经派书或者划入碑类,或者轻为书工所为,比较一致的予以忽略了。

经派书之存在

帖书兴之于前,碑学继之于后已如上述,唯独经派书法,存世一千余年,而未得充分揭示于世间。山东分布着大量摩崖,虽在清代才被尘封初启,但也偶然涉及,片字只语,缺乏充分之论证。笔者家邻四山摩崖,少年即曾攀登扪拓,后来遍访徂徕、汶上、鼓山各处摩崖,不断研习,于碑、帖二派之外,增为经派书学之说。

自东汉佛法传入中国以后,开始佛道并兴,到了唐代,禅门正法眼藏,从南能北秀而分支派,写经刻壁,以纪功德,梵语偈言,提倡禅家之妙悟,影响及于文学、音乐、绘画及书法。宋严沧浪论诗,提倡以妙悟为主,常常借禅为喻,取其遐妙之意境,自然影响于书论。

中国禅法之说甚古,初祖为菩提达摩,传法至六代弟子神秀与慧能,即佛史所称的“南能北秀”,因慧能布教于岭南,神秀传法于北地。开始分宗于唐代的山水画家王维,即是最笃信佛教的人,以维摩诘分为自己的名和字,摩诘的诗画,追达禅宗的枯寂。明代的董其昌以禅家的南北宗之说,运用于绘画的分宗,他说:“禅家有南北二宗,自唐始分,画家有南北二宗,亦自唐始分。”他把南宗的始祖定为王维,北宗的始祖定为李思训,从山水技法上说,确有不同,若从人有南北之界线来看,当然不能尽信。可能阮元的“北碑南帖”之说,即受启示于董其昌的“南北分宗论”。从此看来,唐代禅家的分宗,导致了董其昌的画家分宗;而画家的分宗之说,又导致了阮元的南北书论,而且在佛史、画史、书史上,造成如此深入人心之影响,已是谁也无法否认之事实。

我国自金人兆梦、白马驮经之后,象教浪潮普弥六合,笮融起浮图,洛阳建兰若,不只为佛造像,而且凿石刻字,摩崖铭文。单就南北朝而言,已有四百八十寺,注经文者四百部,还不算后来的玄奘取经,加以轮回生死、荐福升天等欺世骇俗之谈。大量的沙弥比丘,遁入佛刹,习染翰墨,天下名山僧占多,这些名山胜区,梵宇琳宫,成为写经、摩崖、弘扬佛法的中心。写经在南北朝达到盛期,风行达三百年而不衰,北起沙漠,南至江左,西达伊吾,东达渤海,涉及面极为广阔。写经者有的是民间写经生,也有的是官家的写经生,他们从汉简中的隶楷相参体,运用到抄写经卷,演化为一种经生体的书法。

抄写佛经原为传布佛法、宣传教义的教科书,但是佛经是纸抄本,容易受到火焚兵劫的损毁。特别是自司马晋以迄杨隋(266—582年)经过了316年的频繁战乱,帝祚屡更,闹得民生凋敝,在日无宁晷的困境中,只好把幻想寄托于佛门,以求得精神上之解脱,使佛教迅速发展。佛教在山东地区尤为昌盛,自晋代义熙八年(412年)高僧法显把大量佛经典籍携带归国,在青州一带布教,到了北齐北周时代,泰山及邹县一带山岳佛寺林立,设道场以说法,广收僧尼。据《北史·周本纪》,当时的皇家内室也笃信佛教,像皇后陈氏、元氏、尉迟氏等并出家为尼。因此在山东各地,不仅写经兴盛,在战乱中为使佛教永远不灭,崇拜山岳而竞相把经文释典刻上山壁,形成多处摩崖石刻,也就不是偶然的了。

经派书所具有的独立性

经派书之所以可以自成体系,有多种原因,大体说来有以下三点:一是石刻摩崖为使佛教不灭这一思想,由写经进而刻石成为大型摩崖;二是其书体由经生体转化而为摩崖体;三是其书写阶层既不是帖学的贵族士大夫,也不是北碑的乡土书家,而主要是写经生、僧人和佛教信士,是一些佛教界的书法家,因此如果把六朝经派书加以概括,主要有两种:其一就是经生体,其二就是摩崖体。

经生体虽然也来源于汉简,而相互习染,无论在用笔上、结构上,都形成了既与汉简不同,也与钟王小楷不同的经生体。从晋代的《甘露譬喻经》、唐代钟绍京写的《灵飞经》、日本的《墨迹派》,直到元代倪云林,一直流传有序;是与钟王系统的书法大相径庭的。这是从写经而言有独立性。而从石经摩崖体来看,行笔渐趋于丰硕伟岸,也与六朝碑版绝不相类,故也具有独立性。

经生的写经体大体有三类:一是经隶体,二是经楷体,三是隋唐楷体。经隶体为时较早,捺脚保持着浓厚的隶意,笔锋似用点厾之法,撇竖首粗尾细,波捺首细尾粗,石经摩崖主要是从这种体势发展而来,代表经隶体的有下述数种:

1.晋元康六年(296年)《诸佛要集卷》,书风高瞻浑穆,是经生的正宗,最能代表写经的风貌。与此同时代的还有《道行般若经》都是以后汉支娄迦谶的最初译本为依据书写的早期经卷。

2.晋《摩诃般若波罗密经》,已带有草隶意味,为写经通用之体。

3.苻秦甘露元年(359年)写《譬喻经》,约与《广武将军碑》同时。

写经的第二类为经楷体,其重要特征是波捺与挑钩摈去隶意,形体严饬方整,这类的写经本有:

1.北魏太和三年(479年)《杂阿毗昙心经》,此卷写于孝文帝元宏正在崇信佛教之时,达官贵族借此为祝嘏之礼,可见写经用途之广泛,《大般涅经》属于此类。

2.北凉永明元年《佛说欢普贤经》,变隶势为方折,楷字形更觉明显。

3.北魏永平四年(511年)《成实论经》,经尾注明了经生曹法寿写,道人惠显校对。

写经的第三种为隋唐楷书体势:

隋开皇十三年(593年),《大智论释经》笔姿圆熟,结体秀整,已开唐人小楷书的先河。唐人的写经,大部分趋于这种面目。

经派书法的一大蜕变是,由写经的小字扩展为擘窠大字,由纸上转刻于石上。佛刹多依傍于山林,利用磐石巨坪,刊列仁王经文,只有纵笔大书,难奏恢宏之效,这样的洋洋巨观,是任何碑帖难于望其项背的,加上真、草、篆、隶、简,无不信手运用,不仅其气势磅礴,结体更觉开张高峻,过于云峰山上的刻石,特别是岗山刻石,诸体杂写,极尽奇谲瑰丽之变化。由此看来,当时在山东很有一些经派书法大家,但由于历史记载上的偏见,很多禅林名家,疏于记载,评论家着眼于钟王的师承正统,不仅忽视北碑的书工,经派书法虽有名僧如安道壹这样的大书僧,也不及智永、怀素的名气,把写经看作是世俗庸手、格调不高的书法。邹县四山虽为黄易所发现,但未给予充分评价,到了康有为,才在《广艺舟双辑》中写道:“魏碑大种有三,一曰龙门造像,一曰云峰石刻,一曰岗山、尖山、铁山摩崖,皆数十种同一体者。龙门为方笔之极轨,云峰为圆笔之极轨,二种争盟,可谓极盛,《四山摩崖》通隶、楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也。”康氏认识到了经派书形式上的体备方圆,但未能从书法的体系上找出他们之间的区别,产生这些不同书派的历史根源,以及对书写的人物特点找出准确的答案来,而只把这一类书法认为既难隶从于帖派,以无法从属于北碑,而笼统地称之为榜书的极轨,至今也没有给予这类书法以准确的定义。不论是经生体,或是摩崖体,在今天看来,既不应属于帖学系,亦不应从属于碑学系,而应独列为一门经学系的书法,才可以名实相副,以确立这一书学系统的研究,会有极大益处。

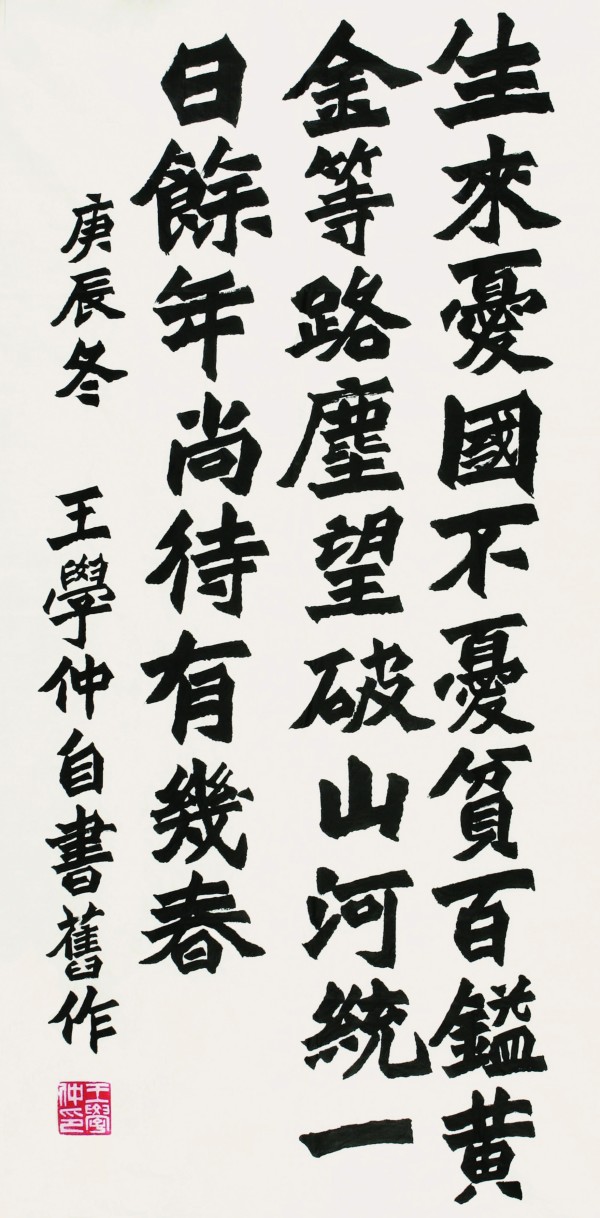

(作者为书画家、教授,创立“黾学”学派,曾为中国书法家协会顾问、中国书法家协会副主席、学术委员会主任,天津书法家协会主席,创立天津大学王学仲艺术研究所,曾任王学仲艺术研究所荣誉所长,中国文联第八届、九届全委会荣誉委员;本文为新时代美术高峰课题组、中国书法“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第6期)

(责编:张若涵)