中共早期北京革命活动纪念馆(以下简称“北大红楼”)既是中国北京的一个自然地理标志,更是世界著名的政治地理标志。北大红楼,是中国共产主义运动最早的策源地,是中国共产主义运动先驱李大钊研究、宣传、阐述共产主义思想的地方,是中国共产党诞生的催生地,是中国共产党北京组织的诞生地。

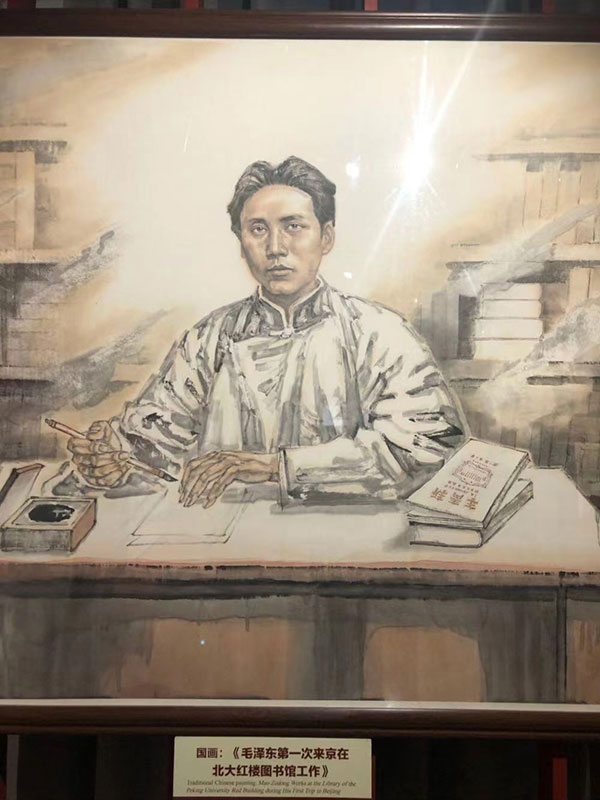

北大红楼,是青年毛泽东找到马克思主义,第一次阅读《共产党宣言》,确立为实现共产主义而奋斗终生理想信念的地方。毛泽东在北京大学图书馆报刊阅览室工作时间虽然不长,但是他在北大红楼实现了思想上、认识上、方向上、道路上的历史性飞跃,从此成为一个坚定的马克思主义者。北大红楼对青年毛泽东具有非同寻常的意义,北大红楼的经历对毛泽东的一生具有无可估量的价值。

正是青年毛泽东与北大红楼密不可分的关系,才使青年毛泽东逐渐成长为革命家毛泽东,逐渐成为举世闻名的、永远载入史册的毛泽东。北大红楼是青年毛泽东走上马克思主义道路的起点和源头。毛泽东回忆说:“我在李大钊手下,在国立北京大学当图书馆助理员的时候,就迅速地朝着马克思主义的方向发展。”毛泽东强调:“我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义文献的书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,使我树立起对马克思主义的信仰。我接受马克思主义,认为它是对历史的正确解释,以后,就一直没有动摇过。”

青年毛泽东与北大红楼结缘,使他与中国早期共产主义运动两大策源地——北方的北大、南方的上海渔阳里,都有着密切联系

中国早期共产主义运动有两个策源地,一个在北方——北京大学(北大红楼),一个在南方——上海渔阳里。在北京和北京大学,李大钊等中国早期马克思主义传播者做了大量工作,使北京大学成为一个重要的中国早期马克思主义传播主阵地,成为中国早期共产主义运动重要策源地。这两个重要策源地,初步奠定了中国共产党建立的理论基础、思想基础、组织基础和干部基础。

中国共产党的成立需要两个条件,一个是马克思主义的广泛传播,一个是工人阶级的发展壮大。北京既保存、汇聚、延续了深厚的中华传统文化积淀,又爆发、引领、推动了新文化运动。新文化运动给中国带来了前所未有的新文化、新思潮、新理念。紧接着新文化运动,北京率先爆发的五四运动形成了五四精神。在北京这样一个重要的历史文化古都,有像长辛店机车车辆厂等一大批代表近代工业文明先声的中国近代工业基地,伴随着工业文明而诞生了中国工人阶级。北京既有马克思主义的广泛传播,又有工人阶级的发展壮大,二者结合,为中国共产党的创建、为中国共产党北京早期组织的建立创造了条件。

在南方,上海是中国最早的近代工业中心、商业中心、交通中心、运输中心、金融中心和文化中心。马克思主义通过渔阳里在上海得到广泛传播,上海工人阶级逐步发展壮大。这两个条件相结合,为中国共产党上海早期组织的建立创造了条件、为中国共产党的建立创造了条件。

经过深入研究可以发现,在北京大学、上海渔阳里参与马克思主义研究会、俄罗斯研究会等组织的成员,参与早期研究、传播马克思主义的成员,大多数成为中国共产党早期组织的党员,也就是说,成为中国共产党最早的一批党员。更重要的是,毛泽东与北大红楼、渔阳里这两个中国早期共产主义运动策源地都有着密切的联系。

正是毛泽东与北大结缘,才从湖南青年毛泽东转变成为中国青年毛泽东,在北大找到了马克思主义,第一次读到了《共产党宣言》,从此确立了共产主义的理想和信念,并且在北大收获了自己的初恋(毛泽东与杨开慧恋爱,始于北大期间)。当时的北大,“百家竞起,异说争鸣”。毛泽东加入了北京大学哲学研究会和新闻学研究会,积极参与这两个学术研究会的学术活动。北大新闻学研究会1918年10月成立,宗旨是“输灌新闻知识、培养新闻人材”,蔡元培任会长,徐宝璜任研究会主任,北京新闻界领军人物——《京报》社长邵飘萍任导师。徐宝璜主讲新闻学基本知识,邵飘萍主讲新闻采编业务。毛泽东在北大接受了最新潮、最先进、最系统的新闻学理念训练,奠定了他回湖南后主办《湘江评论》的新闻学知识基础和终身重视、关注、实践、运用新闻媒体的持之以恒的理念。

青年毛泽东最大的特点是思想解放、敢于结识各类著名的名流学者。毛泽东在北大,与当时中国思想界、文化界的领军人物李大钊、陈独秀等一批著名的北大教授都有着密切的联系。毛泽东与当时文化界的名流学者——北大教授胡适也很熟悉。这里可以举一些例子,毛泽东从北大回到湖南后,创办了《湘江评论》杂志,每一期都给北京的朋友和熟人寄一份,其中自然包括胡适。《湘江评论》得到李大钊、陈独秀等人的高度评价。李大钊评价《湘江评论》是全国最有分量、见解最深的刊物之一。胡适不但阅读了《湘江评论》,而且专门在一篇文章中写到,在军阀统治下的湖南,能有《湘江评论》这样一份杂志,办得很好,里面刊发的各种评论非常犀利。胡适对毛泽东主办的《湘江评论》和毛泽东撰写的文章《民众的大联合》给予高度评价。胡适在自己主编的《每周评论》上撰写文章说:“《湘江评论》的长处是在议论的一方面。《湘江评论》第二、三、四期的《民众的大联合》一篇文章,眼光很远大,议论也很痛快,确是现今的重要文字……武人统治之下,能产出我们这样的一个好兄弟,真是我们意外的欢喜。”毛泽东在《新民学会会务报告》中记载,1918年毛泽东到北京期间,曾与在北京的新民学会成员,分别邀请胡适、蔡元培等人到北大文科大楼谈话,“所谈多学术及人生观各问题”。原中共中央党史研究室副主任龚育之曾在研究文章里写道:“几年前,我偶然查到了一篇文献,那是陈毅关于1947年12月中共中央会议毛泽东口头报告的传达记录。”记录中说,毛泽东在批评三种过“左”倾向(侵犯中农、破坏工商业、把党外人士一脚踢开)时说过:“你到北平,胡适捉不捉?还是不捉。可叫胡适当个图书馆长。”

正是由于青年毛泽东与北大红楼结缘,正是由于他在北大期间和李大钊等中国早期共产主义者建立了志同道合、非同寻常的密切联系,因此当陈独秀在北京难以存身、从北京转移到上海渔阳里之后,毛泽东曾专门从北京来到上海渔阳里会见陈独秀。毛泽东和陈独秀在上海渔阳里的具体谈话内容没有记载,但从一个侧面可以推断出来——当时在欧洲勤工俭学的蔡和森曾经给毛泽东写信,说要建立一个共产党作为领导革命的先锋队,提出要“明目张胆正式成立一个中国共产党”。毛泽东复信蔡和森说“见地极当,我没有一个字不赞同”。同时,毛泽东告诉蔡和森:“党一层,陈仲甫先生等已在进行组织。”陈独秀,字仲甫。这就说明,陈独秀在上海秘密从事的创建中国共产党的活动,曾经与毛泽东商谈过,所以毛泽东才能清清楚楚、明明白白、确凿无疑地告诉蔡和森,关于建立中国共产党,“陈仲甫先生等已在进行组织”。

1920年8月,陈独秀等在上海成立中国共产党(现在称为“中国共产党上海早期组织”“中国共产党上海发起组”),“预备在一年之中,于北平(北京)、汉口、长沙、广州等地,先成立预备性质的组织”。这说明,正是由于在北大期间,毛泽东与陈独秀建立了比较密切的联系,所以陈独秀在上海创建中国共产党一开始,就把长沙列入了建党计划。张国焘在《我的回忆》中说:“陈先生与在湖南长沙主办《湘江评论》的毛泽东等早有通信联络,他很赏识毛泽东的才干,准备去信说明原委,请他发动湖南的中共小组。”1920年11月间,毛泽东根据在长沙收到陈独秀、李达从上海来信告知的计划,开始在长沙建立共产党组织。陈独秀、李达还将在上海成立共产党组织、《中国共产党宣言》起草等情况,及时告知毛泽东,并寄给毛泽东《共产党》月刊和社会主义青年团章程等。

毛泽东从上海回到湖南,立即按照陈独秀来信,创建湖南共产党组织(过去称为“各地共产主义小组”,现在统一名称“各地共产党早期组织”,例如中国共产党北京早期组织、中国共产党上海早期组织等)。

青年毛泽东在北大红楼找到马克思主义;他与北大红楼结缘,源于杨昌济、李大钊

北大红楼是青年毛泽东找到马克思主义的地方,是青年毛泽东成为马克思主义革命家的起点。毛泽东与北大红楼结缘,“缘”于青年毛泽东在湖南第一师范学校读书期间,结识了一位“有高尚道德性格的人”杨昌济;“缘”于青年毛泽东在北大红楼工作期间,遇见了一个“大好人”李大钊。他们分别给予毛泽东以很大影响和终生难忘的帮助。

中华人民共和国成立初期,中共湖南省委宣传部曾把毛泽东早期的文章收集到一起,编辑了一本《毛泽东早期文稿》,寄给毛泽东,请毛泽东审定,如果毛泽东同意就出版。但是,毛泽东回信表示不同意出版。为什么呢?因为那是青年毛泽东早期撰写的文章,所以叫《毛泽东早期文稿》。改革开放新时期,经中共中央批准,中央文献研究室和湖南省委组织的编辑组正式编纂的《毛泽东早期文稿》,由湖南人民出版社1990年7月出版,53.9万字,内部发行。该书编入当时能够收集到的毛泽东早期全部文稿,时间从1912年6月至1920年11月,有文章、书信、诗词、读书批注、日志、谈话、报告、通告、章程、课堂笔记等151篇。

从《毛泽东早期文稿》可以看到,青年毛泽东1918年、1919年两次到北京之前,他的思想、视野、眼界、思考,在很大程度上局限于湖南。1918年、1919年,毛泽东两次到北京,与北京大学结下不解之缘。正是由于与北京大学结缘,毛泽东找到了马克思主义,第一次读到了《共产党宣言》,确立了共产主义理想信念。从此,毛泽东成为矢志不渝为共产主义理想信念而奋斗的马克思主义革命家。

毛泽东在湖南第一师范学校读书期间有一位老师叫杨昌济。他早年留学日本和欧洲,回国后拒绝担任湖南省教育厅厅长,一心一意,专心致志,要实践其“教育救国”的理念,在湖南第一师范学校等学校任教讲课,不是为了解决吃饭问题,而是为中华民族培养栋梁之材。毛泽东所在的第八班教室墙壁上,就贴着杨昌济亲笔书写的一副对联——“强避桃源作太古,欲栽大木拄长天”。这是杨昌济抒发自己欲通过教书育人、为国家培养经邦济世之才的激越情怀。由于杨昌济曾留学日本和欧洲,视野开阔,思想新潮,具有很多新思想、新理念、新观点、新看法,毛泽东作为杨昌济的学生,经常听他讲课,经常与他交流,在毛泽东和杨昌济之间形成了亦师亦友的关系。杨昌济认为毛泽东“资质俊秀”,曾在日记中写道:“毛生泽东,言其所居之地为湘潭与湘乡连界之地,仅隔一山,而两地之语言各异。其地在高山之中,聚族而居,人多务农,易于致富,富则往湘乡买田。风俗纯朴,烟赌甚稀。渠之父先亦务农,现业转贩,其弟亦务农,其外家为湘乡人,亦农家也,而资质俊秀若此,殊为难得。余因以农家多出异材,引曾涤生、梁任公之例以勉之。毛生曾务农二年,民国反正时又曾当兵半年,亦有趣味之履历也。”可以说,杨昌济是发现青年毛泽东的第一人,是开启青年毛泽东心智的第一人。

当年,杨昌济在湖南第一师范学校讲授《伦理学原理》。伦理学讲什么?用现在的话说,就是教育青年学生树立正确的价值观、人生观和世界观,毛泽东听了杨昌济的课,深受触动。每次杨昌济讲课,毛泽东都在下面挥笔疾书,把杨昌济讲的内容一字不落地记下来。毛泽东在湖南第一师范学校读书期间整整记了七大本《讲堂录》,也就是“课堂笔记”,伦理学课堂笔记是其中的重要内容之一。毛泽东记录课堂笔记的特点是一边记录老师讲的内容,一边把自己的思考也写进去。这七大本《讲堂录》现在属于国家博物馆的珍贵文物之一。毛泽东听了杨昌济的伦理学课程,决心做到“三不谈”:一不谈女人,二不谈生活琐事,三不谈低级趣味。谈什么?唯一谈“改造中国与世界”。这个理念伴随着毛泽东到生命的最后一息。

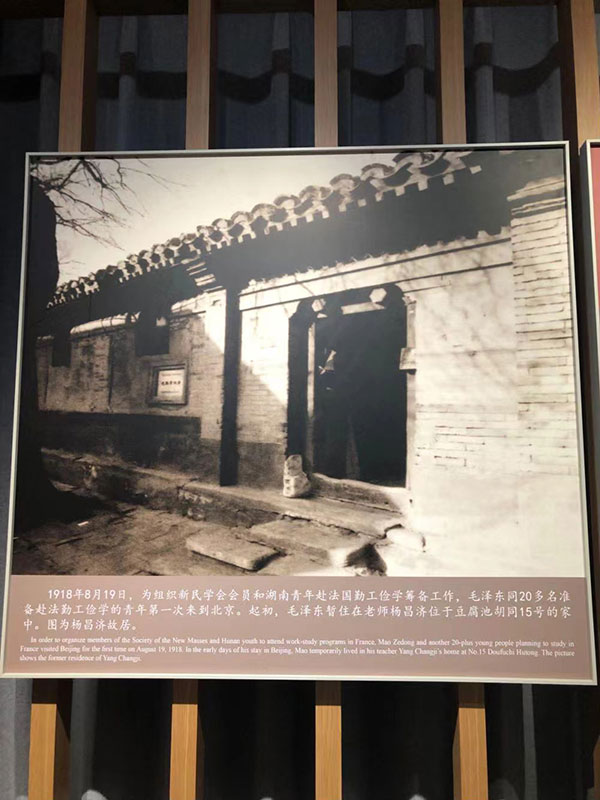

由于杨昌济在湖南第一师范学校等学校讲授伦理学知名度很高,进而被北京大学聘为教授。他在北京大学讲授伦理学,知名度依然很高。正是因为毛泽东在湖南第一师范学校与杨昌济的这种亦师亦友的缘分,杨昌济到北大教书后,发现北京有人正在发起旅欧勤工俭学,组织贫穷的中国青年到欧洲一边“打工”一边读书,称之为“半工半读”。杨昌济发现这很适合自己的学生毛泽东等人,于是就给毛泽东写信,让他迅速组织湖南青年参加旅欧勤工俭学。这样就造就了青年毛泽东从湖南到北京的“机缘”。

毛泽东1918年、1919年两次到北京期间,由于和杨昌济的关系,经常到北大。由于毛泽东初到北京,居无定所,各方面没有着落,杨昌济就写了一封信给北大校长蔡元培,说自己在湖南第一师范学校教书期间的学生毛泽东,资质俊秀,聪明过人,现在生活无着,请在北大安排一个适当的工作。蔡元培一贯倡导“思想自由,兼容并包”,就把这封信批给了北大经济学教授兼北大图书馆主任李大钊具体办理。于是,李大钊安排毛泽东到北京大学图书馆报刊阅览室任助理管理员,每月八块大洋。这就解决了毛泽东在北京租房、吃饭等一系列问题。1920年1月,杨昌济重病在身,临终前致信好友章士钊(曾任广州军政府秘书长、南北议和代表,北洋军阀政府教育总长兼司法总长等),向章士钊托付后事,郑重推荐自己的学生毛泽东和蔡和森:“吾郑重语君,二子海内人才,前程远大,君不言救国则已,救国必先重二子。”

毛泽东在北大图书馆工作的机缘,使他得以与李大钊日益熟悉起来。李大钊认为毛泽东是“湖南学生青年的杰出领袖”,介绍他加入“少年中国学会”、北大新闻学研究会和北大哲学研究会。毛泽东多次听李大钊讲演,阅读李大钊发表的文章,这对他的思想发展有重要影响。毛泽东回忆说:“我对政治的兴趣越来越大,思想也越来越激进。”

老一辈革命家李维汉回忆:“‘五四’前夕,毛泽东、蔡和森在李大钊的影响下,开始学习和研究十月革命和马克思主义书刊。”李大钊是毛泽东接触马克思主义的“精神导师”。五四运动时期,毛泽东1919年7月主编出版的《湘江评论》曾受到李大钊关注。李大钊等主办的《新青年》和《每周评论》曾向读者介绍过《湘江评论》和毛泽东的文章《民众的大联合》,李大钊在《新青年》发表《大联合》赞成毛泽东的主张。

毛泽东于1949年3月25日与中共中央机关一起从西柏坡抵达北平时,毛泽东不禁感慨万千,对中央机关工作人员说:“30年了。30年前我为了寻求救国救民的真理而奔波。还不错,吃了不少苦头,在北平遇到了一个大好人,就是李大钊同志。在他的帮助下,我才成为一个马列主义者。可惜呀,他已经为革命献出了宝贵的生命。他是我真正的好老师,没有他的指点和教导,我今天还不知在哪里呢。”

正是由于青年毛泽东生平历史发展链条中一个环节紧扣另一个环节,使他从湖南进入了北大图书馆报刊阅览室。一方面每天的工作是把最新潮的报纸一一摆放到报刊阅览室,一方面登记来阅读报刊的北大教授的名字。同时,青年毛泽东如鱼得水,充分利用在北大图书馆报刊阅览室得天独厚的条件,对像洪水一样滚滚而来的反映各种新思潮、新观点、新观念、新理念的最新报刊,先睹为快。下班后,还可以借北大图书馆的大量书籍进行阅读。

虽然毛泽东在北大的时间不长,但是毛泽东的思想在这短短的时间里却发生了历史性的质的转变。如果没有毛泽东在北大工作的这段经历,他只是一个湖南青年。

1936年在陕北,刚刚率领中国工农红军完成长征的毛泽东,同美国记者埃德加·斯诺谈话时回忆说:“我第二次到北京期间,读了许多关于俄国所发生的事情的文章。我热切地搜寻当时所能找到的极少数的共产主义文献的中文本。有三本书特别深刻地铭记在我的心中,使我树立起对马克思主义的信仰。我接受马克思主义,认为它是对历史的正确解释,以后,我就一直没有动摇过。这三本书是:陈望道译的《共产党宣言》,这是中文版的第一本马克思主义的书;考茨基的《阶级斗争》;以及柯卡普著的《社会主义史》。到了1920年夏天,我已经在理论上和在某种程度的行动上,成为一个马克思主义者,而且从此我也自认为是一个马克思主义者了。”

在毛泽东的这段谈话里面有一点记忆误差。青年毛泽东在北大阅读的不是“陈望道译的《共产党宣言》”,他在北大期间“陈望道译的《共产党宣言》”尚未出版。当时,青年毛泽东阅读的,是李大钊组织志同道合的师生秘密翻译、秘密油印、在北大秘密传播的《共产党宣言》油印本。这种《共产党宣言》油印本,现在北大图书馆尚存有唯一的一本(也许,当时的青年毛泽东在北大图书馆工作期间,利用得天独厚的优越条件,“近水楼台先得月”,阅读的就是这个版本的《共产党宣言》。这仅仅是一种推断)。对此,当事人罗章龙有确切的回忆(笔者之一曾访问过此人)。

1941年,毛泽东在延安会见妇女生活调查团时说:“记得我在1920年,第一次看了考茨基著的《阶级斗争》、陈望道翻译的《共产党宣言》和一个英国人作的《社会主义史》,我才知道人类自有史以来就有阶级斗争,阶级斗争是社会发展的原动力,初步得到认识问题的方法论。可是这些书上,并没有中国的湖南、湖北,也没有中国的蒋介石和陈独秀。我只取了它四个字:‘阶级斗争’,老老实实地来开始研究实际的阶级斗争。”毛泽东多次谈到《阶级斗争》《共产党宣言》和《社会主义史》,可见这三本书对毛泽东的影响之深刻。

毛泽东在北大红楼期间,积极参加了北大新闻学研究会和北大哲学研究会的活动。笔者特别“调研”了北大的教授:当时的北大哲学研究会、北大新闻学研究会是什么性质?得到的回答是:当时北大的哲学研究会,就是北京大学最早的哲学教研室,现在的北大哲学院的源头;当时的北大新闻学研究会,是当时北大的新闻学教研室,就是现在北大新闻与传媒学院的源头。

毛泽东积极参加北大哲学研究会的活动具有重要意义。他本来就有中国古代哲学的深厚功底,但是中国的古代哲学不成体系,老子、孔子、孟子、孙子、韩非子等的哲学思想、观点,存在于他们各自的著作中。欧洲则是把不同哲学家、不同思想者的哲学思想、哲学观点汇集在一起,予以归纳、整理,形成系统的哲学体系。当时北大哲学研究会所作的研究与教学工作,处在建构中国本土化古代哲学体系过程中。参与北大哲学研究会的活动,毛泽东深受启发。而且,毛泽东一直对哲学有着浓厚爱好和深刻研究,后来写过一系列重要的哲学著作——《实践论》《矛盾论》《论持久战》《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》《关于正确处理人民内部矛盾问题》《人的正确思想是从哪里来的》等,这些都属于哲学著作的范畴。

毛泽东积极参加北大新闻学研究会的活动具有重要意义。当时北大和中国新闻学的领军人物是具有崭新新闻学理念的邵飘萍。他一面研究新闻学理论、在北大讲课;一面进行新闻学实践,写大量文章,还担任北京多家报纸的主笔(主要撰稿人)。毛泽东在北大期间与邵飘萍结下了深厚友谊。党的十一届三中全会后的改革开放新时期,党史学界通过深入研究,发现邵飘萍是李大钊秘密发展的中共党员,一般人不知道。经考证,邵飘萍由李大钊、罗章龙介绍,秘密加入中国共产党,对中国早期共产主义运动作了大量宣传报道。1926年4月26日,奉系军阀政府以“宣传赤化”罪名在北京天桥将其杀害。1949年,经毛泽东批准,追认邵飘萍为革命烈士。毛泽东积极参与北大新闻学研究会的活动,并深受启发,他从北京回到湖南后就创办刊物《湘江评论》,而且对新闻媒体、对报纸保持着终身关注。他经常写文章,并对新华社、《人民日报》、《光明日报》发表的文章作了大量批示,高度重视宣传工作、新闻工作和舆论工作等。追根究源,这与他在北大期间的新闻学训练有着密切联系。

简而言之,青年毛泽东通过与杨昌济结缘而进入北大,通过与北大结缘而结识中国共产主义运动的先驱李大钊,通过与中国最早的马克思主义传播者李大钊结缘而找到马克思主义。由于青年毛泽东与北大红楼结缘,因而参加了中国早期共产主义者在北方共产主义运动策源地——北大进行的中国共产党创建初期的活动,然后又参加了陈独秀在上海渔阳里进行的建党活动。所以,毛泽东和中国北方、南方的两个早期共产主义运动策源地都有联系。因此,毛泽东创建了中国共产党湖南(长沙)早期组织,出席中国共产党第一次全国代表大会,成为中国共产党名副其实的重要创始人之一。

(作者薛静为北京大学博士,现任清华大学人文学院写作与沟通教学中心讲师;庆超为原中共中央党史研究室副局长)

(《人民周刊》2024年第9期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com