命运跌宕矢志不渝磨心智

1992年6月,我从湖南省作家协会创研部转到深圳女报杂志社工作,与李世南先生的夫人戴丽娟做了同事,年底我去位于深圳莲花二村的家里拜访了李先生,自此我们两家有了不解之缘。

万没想到的是,年后李先生就突发脑血栓,“几失半壁江山”。我至今还清晰记得,他在病床上对我说:“我抬上救护车的那一瞬间,看到了天空中那颗斗大的晨星,就死死地盯着,一刻也不敢闭眼,我知道我会活下去!”然后,他开始漫长的、默默而坚毅的康复。而我开始和他近距离地亲密接触,并反思他作为一个艺术家在深圳的文化命运。

《一个画家和他的文化命运》(载《深圳商报》1996年1月11日)这篇文章,有我对李世南真切的同情,有我对当年深圳真实的体认。当时在小范围引发了一场“文化沙漠”的争论,核心是深圳文化发展问题,这使得李世南的命运和现象,一下子成为深圳全城的焦点,竟致当年的市领导读了此文之后,迅速登门探访李世南。

我想说,深圳期间李世南命运的跌宕起伏、康复的顽强坚毅,让我无数次想起《肖申克的救赎》中的那句话:“有一种鸟儿是关不住的,因为它的每片羽毛都闪耀着自由的光辉。”李世南的羽毛太鲜亮了,当他受难的时候,我心底里真真切切地感到上天对他的禁锢是一种罪过。于是,我身不由己地参与到一场漫长而神奇的精神旅行之中。

拜名师得笔墨功夫真传

从1994年冬月开始,我断断续续为李世南的大作《狂歌当哭记石鲁》做编辑校对工作,就是在对这部书稿的编校过程中,李世南的第一个定位清楚地浮现在我的脑海。

他是中国当代画家中传统笔墨功夫最好的之一。

凭什么这样说?凭他的艺术天赋和有最好的老师,老师喜欢有天赋之人。在《狂歌当哭记石鲁》一书中,22岁的李世南先拜何海霞先生为师。何海霞何人?张大千先生入室弟子也。李世南就在何老师软软的声音里,十日一山、五日一水地跟着他学习山水画。他这样教李世南画柳树:“他说树有各种神态,有的像龙钟的老人,有的像婀娜多姿的少女,有的肃穆,有的婆娑起舞。他边说边比拟着树的神态,忽而仰,忽而俯,做出各种美妙的姿势,十根兰花指像柳条般柔软。”受当时社会大环境影响,李世南断断续续跟随何老师九年。当再次变故来临,何先生果断将李世南转到石鲁门下,并留下郑重其事的“石公必传”的拜托,足见他对李世南的喜爱。

石鲁又是何许人?是新中国公认的第一个画派——长安画派的奠基人,也是中国现当代画家在世界艺坛最受推崇的少数几个大师之一。石鲁先生对李世南这个学生喜爱有加,由于面对的是学生的习作,石鲁脱去了写《学画录》时穿的文言文外衣,不再考虑归纳、综合,往往在有的放矢的基础上兴之所至,谈画人物,谈素描,谈临摹传统,谈创新,谈生活,到处都有灵光闪现,都能发人之未发、想人之未想。那么,石鲁这位伟大的导师教给了李世南哪些功夫呢?列举几段:

当勤奋的李世南长时间每天至少画九幅素描、一大叠速写的时候,石鲁提醒他正确的学习方法是少而精。“画斗方很方便,时间多点少点,地方大点小点,都可以有条件画,把当天见到的,想到的,最有感受的东西画下来,要像准备拿出去参加展览那样认真,一遍不行再画一遍,直到自己尽力为止,如此天长日久,一定会有很大的进步,你试试看。”

当李世南沉浸在素描加水墨的人物画体系中不能自拔时,石鲁告诉他“画山水的时候,要把山水的神情气态当人物看,画人物时,要把人的神情当作山水来观照”,“中国画画人物,无非就是讲墨、气、色。墨色在一幅画的整体和局部上,都要注意对比,要使墨色响亮起来,形成强烈的对比,譬如人的头部最黑的地方是头发和眉目,其他部位都淡,所以头发和眼睛要用最重的墨来画,其他配上淡淡的颜色,就响亮了。”

在《狂歌当哭记石鲁》这部书稿中,李世南绘形绘色地描述了何海霞先生,尤其是石鲁先生对他的开悟和教诲,在记忆的长河中淘洗出了无数的金子。我一好友曾信誓旦旦地给我说,李老师这本书每个学画的都应该买一册,每个画家都应该对照这本书作反思。对此我深有同感。石鲁先生的两个镜头给我至为震撼的印象:一是对李世南的当头棒喝,什么叫传统?传统就是一代一代创造出来的,传到今天就叫传统。你如果创造得好,传下去就是传统!二是在“最后一次谈话”一章中,准备“四川、云南写生画展”的李世南让老师挑展品,石鲁先生要他拿一部分写实一点的,担心别人误会弟子的传统笔墨功夫。当年的我因此写了下面这段话:

在读李世南这部书稿的时候,我经常涌上一种深切的感动。这种感动来源于文字所描述的石鲁和脑海里浮现的正在描述的李世南,他俩的风骨似乎成了我和我的同代人不可企及的一种境界。想一想,我能像石鲁那样坚持什么吗?现在还有石鲁和李世南那样单纯,那样笼罩着一缕淡淡的忧郁的师生感情吗?我们还能在一个喧嚣的时代静静地、圣洁地怀想自己的老师或亲友吗?

靠作品奠实画坛文人画地位

1996年秋季,我和李世南一家会师在深圳益田村小区。三年里,我无数次在他的画室里看他画画,听他论道,画案上一直摆着徐渭、八大山人、石涛等众多古今中外名家的作品。我也无数次在益田村小区后面空旷的马路边陪他散步,听他讲古。夕阳西下,野草疯长,那是我沉重而受滋养的青春,也是有着鲜亮羽毛的李世南舐干伤口和咀嚼苦难的中年。

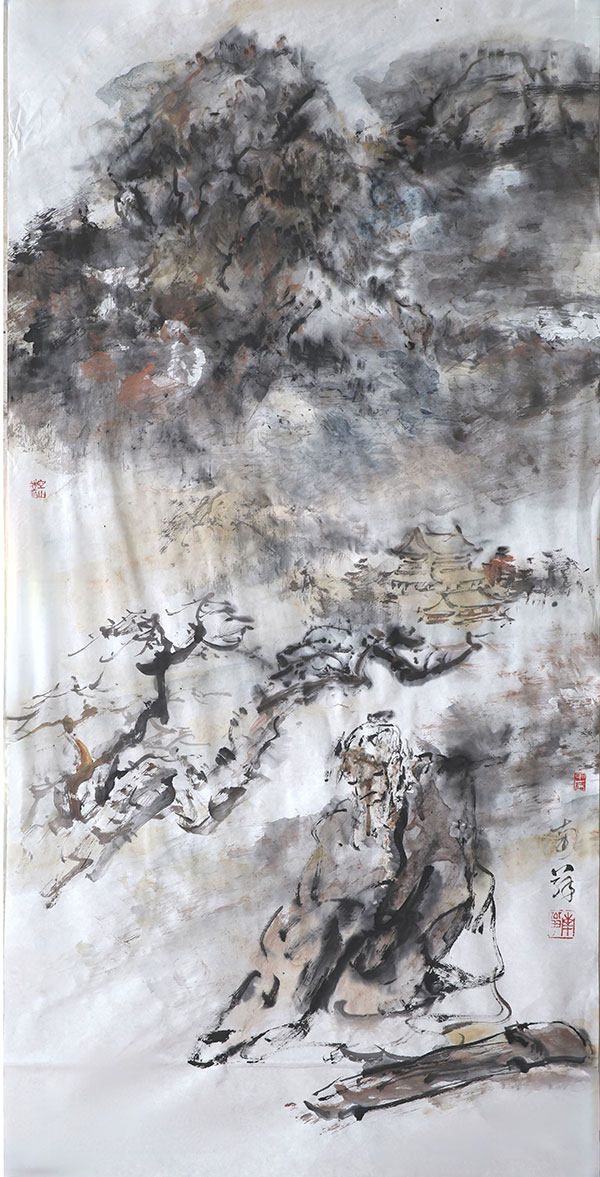

纵观李世南漫长的艺术人生,他出身银行世家,曾祖父李荣舫是李鸿章亲自委派的中国银行香港分行第一任董事长,长辈都是睁眼看世界的先行者,自己天赋异禀,勤奋坚毅,机会众多。但艺术人生的困厄集中浓缩在两个坎上,在20世纪80年代中期之前,李世南一直受到非科班出身的质疑,即便有何海霞和石鲁这样的大师背书,但非议和诋毁从未间断,这是他爬了19年才爬出的第一个大坎。是85美术新潮中一鸣惊人的《开采光明的人》这幅杰构,彻底堵住了悠悠众口;是在西安郊区马军寨时期创作的《欲雪》《孤独者》等一大批条幅形式的作品,确立了李世南具有强烈个人风格的泼墨大写意人物画法,并奠定他作为正宗文人画家的突出地位。

文人画是中国画的正宗,是中国文化传统中最有价值的瑰宝之一。以陈师曾先生的话说,文人画“画之为物,是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非单纯者也。”李世南是当代为数极少的真正的文人画大家,文人画所要求的格局谨严,意匠精密,下笔矜慎,立论幽微,学养深醇,他都体现了;文人画特有的“趣由笔生,法随意转,言不必宫商而丘山皆韵,义不必比兴而草木成吟”,他都达成了!文人画并不是李世南命里必居的精神故乡,在秦砖汉瓦与欧风美雨的巨大碰撞中,他有过迷惘和摇摆,但他一本书一本书地深研,一张画一张画地琢磨,一个老师一个老师地问道,一个壁垒一个壁垒地打通,才让这个故乡接纳和拥抱。贾平凹写李世南的马军寨时期:“画家正是此期,清风硬骨,不随流俗走,誓与古人争,认识了丑,更懂得了善,遂看懂金木水火土五行世界,遂得人、道、艺三者变通。”陈传席跋李世南《风雨行图卷》:“观世南先生画,如读太白诗、东坡词、汉卿曲,雄浑苍茫,气吞云梦,至于神明焕发,随想见形,随形见性,变化无方,至无蹊辙可求。嗟夫,神乎技矣,进乎道也。吾国之画,石恪、梁楷之后,世南先生又一大家也。”——李世南以一个人的战斗革新了自己,也革新了这个时代的文人画;李世南以一个人的抗争超越了自己,也超越了这个时代的世俗味!

李世南艺术人生的第二个大坎就是深圳时期,“几失半壁江山”的肉体之伤和“世纪末效应”交织在一起,中年生命的迷茫、负重和所居城市的陌生、功利纠缠在一起,让无数人对他的艺术生命抱以怀疑。但我见到的却是别样的情形:一方面,他在祭奠石鲁的过程中,完成了一次死生悟道,一次人格修炼,一次坚持艺术个性的立誓;另一方面,他家族遗传基因中自由开放、兼收并蓄的天性得以完全释放,西方的古典音乐经常轻轻飘荡在他的书房里,他巨大的画案上也陡然增加了许多西方现当代大师的画册。读过李世南《狂歌当哭记石鲁》《羁旅——病中日记选》的读者应该都有印象,李世南青少年时代的美术启蒙和创作试验,一直是中国画和西洋画杂糅融汇的,何海霞、石鲁在告诉他“中国画高明”的时候,他还在偷偷琢磨西洋画的素描、透视、气氛营造、构图效果等,而学贯中西的艺术家艾青、吴冠中、张正宇、曹辛之、程十发等对他的几句肯定,总成为他奋然前行的动力。之所以能快速走出深圳这个坎,就是得力于深圳改革开放的文化背景。他顺势激发的家族密码,他主动寻求的中西融合,让他的泼墨、泼彩大写意人物画更加生动起来,狂野起来,中国文人画的传统也因为他的这一努力,开始进行创造性的转换。

李世南以《独行者系列》的一组大画对关心者和怀疑者给予回应。世纪之潮铺天盖地地涌来,一叶扁舟却迎头而上,在人与潮构图的巨大反差中,他再次显示出狂烈的生命张力。接着,一不做二不休,在20世纪的最后一个夏日,他在狂风骤雨中突围深圳出走中原,开始了他越活越年轻、越活越精神的逆生长,同时,也开始了他笔墨越来越老、立意越来越高的正生长。

打破山水、花鸟和人物藩篱

2000年春夏之交,我耐不住对李世南的思念,千里迢迢第一次来到郑州,想把他从河南拽回深圳。可惜我没有萧何之才,在三天四夜的深谈之后,我对他的生存状况和艺术创作充满羡慕和向往。数十年间,从深圳的一叶庐到郑州的钵庐,从北京的仰山堂到双柿堂,我都有登门探访,每一次都是乘兴而去,尽兴而归。我的亲人和同事都知道,只要谈起李老师,我就会笑得合不拢嘴;只要见过李老师,一段时间我都会心情轻松。

数十年间,我曾经领着一些著名作家、著名美术评论家、著名画家等一众专家学者看李世南的画作,听他们啧啧称赞;数十年间,我尽管已经为他写过三篇不短的文章,但依然在苦苦思索非主流、很著名的画家李世南的历史定位。评价李世南的专著和文章可谓多矣,但孤独的超越者的定义、笔墨表现主义的界定和臻于化境的断言,在我看来都不为过。

而借用康德的名言,对李世南人生和创作又有一番恰如其分的阐释。请看译文:

有两样东西,人们越是经常持久地对之凝神思索,它们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏:我头上的星空和我心中的道德律。

在李世南的创作历程中,实际上就只有两大类作品:一是他头上的星空,包括“中国历代书法家像赞”“中国历代高僧”“达摩面壁图”“黄宾虹像”“石鲁像”“禅画系列”“兰亭系列”“沈园系列”等;另一大类就是他心中的道德律,包括“四川红原写生”“关中农民写生”“终南老道写生”“关中三妪”“开采光明的人”“地狱之门”“土围子系列”“白屋系列”“独行者系列”“流逝系列”“浮生系列”“过客图卷”“山雨欲来图卷”等。前者于李世南而言,他是需要沐手焚香,凝神静思的;后者于李世南而言,他只需将心比心,信手拈来。

前者让李世南与远去的历史和传统、天上的星空和地上的神圣勾连起来,他的悲悯、孤独,他对前圣高山仰止般的追慕,他对先贤心向往之的膜拜,皆由此而生。后者让李世南与时代的现实生活和社会的心理状态联系起来,他快乐着他笔下人物的快乐,他痛苦着他笔下人物的痛苦,他梦想着他笔下人物的梦想,可以说,他的喜怒哀乐完全与笔下的现实人物同频共振。正如康德所指引的,两者没有高低之分,却同样常看常新,百读不厌。是的,是仰望星空的神圣感,引领着李世南的灵魂不断上升;是脚踏实地的悲悯心,牵扯着李世南的目光不断下坠。在郑州的钵庐,我第一次看到他的《弘一法师像》,眼睛立马就湿润了。那是一双悲天悯人的眼睛,也就是李世南的眼睛呀!甚么天心月圆,甚么悲欣交集,在当时当地,弘一法师只有悲天悯人啊!头上的星空和心中的道德律,贯穿在李世南艺术创作的全过程之中,他的欢喜、悲伤、愤怒、孤独、善意都灌注到笔墨、线条、构图、色彩之中,化为一种人化的自然,成为一种直觉的情绪感染到我们。

在这个意义上,李世南不同于中国当代任何一位文人画家。在这个意义上,李世南就是中国当代立意最高的画家之一。在这个意义上,李世南就是开了天眼般的画家,他连接了传统与现代,天上的星辰与世间的万物。

李世南所有成熟的艺术作品,不在乎历史的框定,不在乎政治的定性,不在乎道德的裁断,也不在乎各种学术逻辑和表现规程,他只敏感于特定人物的生命状态,并为这种生命状态寻找直觉表达的角度。像“过客系列”“浮生系列”“白屋系列”中渺小如蝼蚁般的生命在孑然独行,匆匆如过客般的人生在随风而逝,直接映照出人类生存的真实;而暮年的“裸体系列”,在物欲横流的今天,画面上扭曲的形体、夸张的表情、狂野的发泄,何尝不是灵魂迷失的呐喊,何尝不是灵魂跟不上脚步的悲哀!天人合一,民胞物与的“兰亭系列”“沈园系列”,完全实现了石鲁先生要他打破山水、花鸟和人物之间的藩篱的愿望,成为李世南在创造中点化自然、释放自然,最后也把自己和创造一起变成一种形式化了的“自然”,这是多么伟大的杰作!

和世南先生相识相交数十年了,回忆起我俩在一起开心的情形,真是感慨万千!

大江奔涌在世南先生的心头,他不知道枯竭的滋味,也永远不想知道。而我想起歌德的诗:我曾领略一种高尚的情怀,我至今不能忘却,这是我的烦恼……是的,这是我的烦恼。

(作者为深圳出版集团党委副书记、总编辑、董事,兼深圳出版社社长;本文为新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2024年第5期)

(责编:汪翠萍)