历史总是以时光的方式来雕刻它所属意的形象。在中国当代美术的发展历程中,许多艺术家一如时光雕刀下的碎屑,默然而无助地散去,只有少数精英被雕刻成时代的标志——艺术史书写的残酷性与可敬之处均在于此。前者的离去固然令人扼腕,后者犹如鼎鼐立于庙堂之上的形象却让人倍感温暖。历史似乎只眷顾那些创造历史的人,在周韶华风骨峻烈、气势撼人的作品面前,不由得使我们发出这样的感叹。的确,30多年来,以新艺术思想、探索精神和新画风震撼文化界,改变着当代中国画格局,建构着中国画新时代坐标的艺术家中,周韶华算得上是佼佼者之一。尤为令人欣悦的是,在周韶华身上,我们不仅能感受到一代艺术家所特有的吞吐宇宙、纵横古今的风范,还常为其难以遏止的创作欲望所动容:80多岁仍表现出年轻人似的虎虎生气,闻鸡起舞,笔耕不辍,佳作迭出。每日薄明的微曦中,周韶华满头银发下思索的表情,以及被天光勾勒出的挥笔姿态,是我们这个时代极为动人、令人感慨的形象。

新时代背景包含了一系列复杂的元素:全球文化秩序的动荡与重组,世界性的对东方价值的再认知与迷恋,市场化浪潮推动下中国美术的成长,以及中国美术前所未有的主体性诉求等,从中我们可以看到这样一个时代性的趋势,即无论是西方的主流文化机构,还是中国美术的官民两界,都在急切地寻找,期待能满足“中国当代艺术”想象,代表中国当代艺术高度的观念、形态与人物。那么,究竟有多少艺术家试图为这一时代性课题提供答案,很难估量。但有一点可以肯定,那就是在中国美术界,尤其在中国画领域,周韶华以其腹笥宏富的学养、奥义精深的观念、畦径独开的风格,以及孤峭卓拔的人格来回应着时代的期待与渴望。

今天读周韶华的理论文字,仍为其机锋所逼,大有历久弥新之感。从具有宇宙观色彩的“大美”之论,到“全方位观照”的创作观,再到“文化寻源、隔代遗传”的策略,周韶华围绕中国画现代转型这一命题,提出了一套从艺术观到方法论的完整的思想体系。其文字可谓外曜锋芒,内含筋骨,直指鹄的,一字一句,严峻厚重如“汉廷老吏”,不易动摇。周韶华之论与吴冠中的“形式美”,在美术界有着广泛影响。回望20世纪艺术史,不难发现,以“理论先行”“思想先行”的方式来开创中国画的现代形态,已渐次形成了跨越百年的新人文主义传统。前有黄宾虹、徐悲鸿、林风眠、潘天寿、石鲁等诸贤力着先鞭,后有吴冠中、周韶华等一批杰出人物再续新篇。他们开创性的艺术观与方法论,推动中国现代美术走向新的思想高度。纵观这段历史,不由得让人生出“苍黄起处,自有英雄辈出”的喟叹。

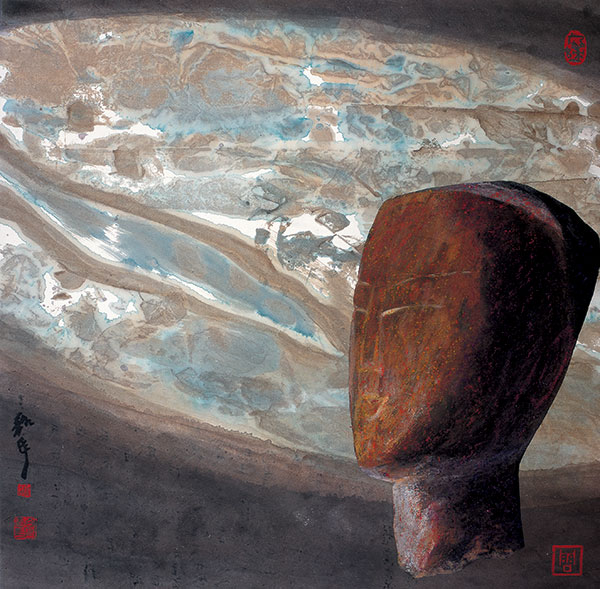

有论者将周韶华的山水新体称为“气势派”山水,从形态上讲,这大抵是不错的。然而,我更愿将其称为人文山水。其理由在于,决定这种山水新体的人文精神、历史养分是如此之丰厚,如此之绵密。似可以这样勾画它的轮廓:在与宇宙万象交感式的体察与对话中,周韶华以强烈的主体精神驾驭并超越了客观物象,使其在导入预设的历史、人文走向中,升华为超视觉的审美意象。阅读周韶华的作品,无论是巨幛大幅,还是尺牍小品,但觉重岗复岭,山势岧峣,皆有尘埃不到之势;大漠巨浸,烟云轻蒸,高天迥地间似有逸怀浩气贯乎于其中。思之令人心旌摇动,人画皆醉。鲁迅论汉末魏晋文章的8个字也很适宜周韶华的山水:清峻、通脱、华丽、壮大。

20世纪以来,建构中国画的现代形态一直是中国美术发展的核心命题。对这个命题回应的水平,从根本上决定着艺术家的历史价值与地位——这是我向来坚持的观点,也是我们书写中国现代美术史时所秉持的标准。张大千说的“历史上留下来的都是那个时代最新的”,大体也是这个意思。值得回味的是,即使在这个历史维度上,周韶华也处处表现出门庭独开的雄心。他的山水新体,务出己意,耻蹈前人,既与吴冠中的“形式派”保持了足够的距离,也与李可染、张仃的“写实派”相去甚远,甚至与他所敬仰的傅抱石也大相径庭。如果以艺术史的语言来描述周韶华的山水新体,可这样说:在中国画现代性的历史进程中,周韶华由今入古,以发掘、重构东方人文与审美精神为策略,以感受宇宙万象为基础,以强烈的主体意识、丰盈的创新观念与语言实验,从观念、题材、时空、图式、结构、笔墨诸方面,为山水画的现代转型作出了贡献,开创了内蕴深醇、气象煊赫、笔墨沉雄,且具时代气息与中国气派的新风貌。这一业绩,不仅从一个侧面呈现出百余年来中国画所积累的现代性经验,而且从观念、形态两个方面呼应着东西方关于“中国当代艺术”的想象。尤令人瞩目的是,在一个全球文化博弈的时代,这一成果还为证明东方文化所固有的价值作出了有益探索。

(作者为华东师范大学美术学院教授、院长,博士研究生、硕士研究生导师;本文为新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2023年第24期)

(责编:汪翠萍)