◎后商

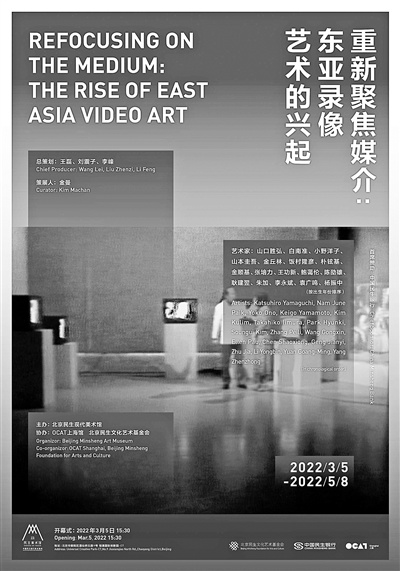

展览:重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起

时间:2022年3月5日—2022年5月8日

地点:北京民生现代美术馆

电视对我们来说意味着什么?对于我们大部分人来说,电视已经销声匿迹了,在互联网、社交媒体的时代,电视只是一件陪衬品,一块显示屏。

学者们大多持有批判电视文化的立场,他们将电视看作是单向度的,使观众沉溺其中的东西,认为电视剥夺了观众学习和认知的取向。这种批判延续到了今天,他们批判互联网和社交媒体,但这种声音随着双向的交互取代单向度的喂食也很少见诸公众。还有第三种倾向,电视被看作是资本社会批量生产的大众商品,就像村上春树笔下的“电视人”。

电视与录像艺术

电视的大范围流行恰好在后工业时代开启的时期,也就是社会生活发生翻天覆地的变化的时期。纵然今天的电视在很多人眼里只是一块显示屏,它昨日的种种却构成了今天媒介内容的核心,比如现场直播、真人秀、情景喜剧等渗透到了今天的产品之中。1982年,全球观众在电视机前即时观看了查尔斯王子和黛安娜的婚礼,今天人们可以通过更多接口观看类似的实况、转播,也可以自由切换到古早的影像。

上世纪五六十年代,电视到达了世界的大部分角落,并在欧美发达国家成为家庭的家具。如录像行为艺术之父维托·阿肯锡所说,它被放置在传统上属于雕塑的文化位置,“与其他家具相比,电视无法被使用,它只能被观看,它具有与艺术相关联的无用性”。

电视并不是第一种平等地进入千家万户的现代技术,在此之前还有摄影机。印刷术在某种意义上还是精英式,他的审美判断和贵族阶层的倾向有着紧密的关联,但影像和录像却抛弃了这种层级机构,而选择了一种平等和流动的策略。不容否认的是,电视提供给了我们大量的信息,供我们娱乐,或者被娱乐。但更重要的事实或许是,电视对现实进行的编码,改变了我们对现实的理解,也影响了我们的成长,现实的更替。比如,我们的日常交往越来越处在没有系统,甚至取消常识的局面,人人都是社恐,人人都是闭路系统,而这是电视大面积普及前所不能想象的。

和印刷术或者互联网相比,电视与艺术的联系更强,电视产生和普及后不久就吸引了前卫艺术家们的瞩目。电视为艺术家、(技术)世界、批判性生产/消费都提供了方法。通过电视,艺术家一边可以完成自恋的表达和展演,又可以创造客观世界和普通观众的距离。录像艺术是电视进入艺术史的痕迹,也是二十世纪流行文化的痕迹,但它要比我们预想的要纯粹得多。指称录像艺术过于精英并不合适,录像艺术实际上是一个敞开的场域,不过的确是大量精英们创造了今天我们称之为录像艺术的东西,准确来说是二十世纪末录像艺术。而随着电视的“消失”,二十世纪末录像艺术也走进了历史晦暗的角落,但它留下了一笔象征性的遗产,这笔遗产只有通过想象力去继承。

白南准

白南准,1932年生于首尔(时称京城府),1949年避难香港、东京,后入读东京大学研习音乐,紧接着入读联邦德国慕尼黑大学继续研习音乐。在德不久,白南准就结识了约翰·凯奇、卡尔海因茨·施托克豪森、约瑟夫·博伊斯等人,并参与了松散的现代艺术团体“激浪派”(Fluxus)。白南准1963年举办了个展“对音乐的说明:电子电视”,当时整个联邦德国只有一家电视台。白南准已经准备投入录像艺术的工作,并为录像艺术撰写了一些宣言和文章。1964年,白南准定居纽约,真正成为了录像艺术的先行者,此时,安迪·沃霍尔已经制作了自己的第一批影像。

1965年10月4日,白南准拿着刚刚购买的Sony Portapak拍下了教皇保罗六世车队巡游令曼哈顿交通瘫痪的情景,录像该晚在格林威治村的一家俱乐部放映。Portapak高度便携,可以独立完成拍摄任务,正如其手册所说:“便携式视频系统代表了去中心化媒体的精髓:一个人现在变成了一个完整的电视演播室,能够发表强有力的声明。”

拍摄于1965年的《扣子偶发事件》是现存最早的白南准表演的录像。在录像中,白南准将夹克的扣子解开又扣上,带有典型激浪派风格。在激浪派第一次公开展览中,白南准举起一桶水兜头往身上浇了下去。

然而这才刚刚开始。上世纪六七十年代,电视制作公司开始在欧美各国兴起,在这段蓬勃发展的时期,这些制作公司开始了和艺术家们的合作,白南准就是其中一个受益者。这短暂的艺术与商业的合作期,不仅使艺术家得以使用大量昂贵的影像设备,还辅助艺术家完成了一批艺术品,有的甚至以电视节目呈现。

朴铉基

在《无题(电视石塔)》《无题(电视 & 石头)》中,电视大小的石块堆积成一个小丘,显示器就落在小丘上,刚刚冒出头,刚好可以发出影像的光。在一个装置上,电视充当了石塔中较核心的一块,另有较小的石块散落在石塔的周围。电视变成了石头,石头变成了电视,电视和石头变成了水和虚无。朴铉基营造出了石头和电视的花园,在这座花园里,石头就像培养基,电视就像是花草,或者反过来,电视就像是树干,石头就像是花簇。在一次展出现场,朴铉基还踏入电视装置,做了一次表演。他赤身蹲在石头中间,盯着周围,像是在寻找什么。

朴铉基是韩国第一位录像艺术家。他在朝鲜战争期间曾沦为难民,幼小的朴铉基常常目睹难民们将石头捡起来扔到土堆上,捡石头这个仪式寄托着这些无家可归的人们的希望和精神。流亡时期的朴铉基、制作电视装置的朴铉基,以及今日在中国艺术展中的朴铉基,是否寄托着相似的观照呢?而这份寄托是否就是我们借以走过残暴的地缘政治、平庸的传播生态、暧昧的流行文化的证据呢?

曾经我一直疑惑,电视对我来说意味着什么?十岁的时候,每年寒暑假我都会整日整夜地看电视,那些武侠剧、夜间新闻、普法短剧、新闻脱口秀、人文纪录片,以及带有色情色彩的广告,我看到乏味还会看。我对它产生一种别样的瘾,一种好坏参半的瘾,有形无形中,电视成为通识读物,但它又是过于糟糕的通识读物,电视仅仅提供了通识读物所需的词汇,电视不提供想象力,不提供系统知识。电视对我意味着什么?是某种左派学者所言的文化霸权吗,是第三世界文化的杂粹吗,还是乡村接收系统的噪点?直到我坐在这些各式各样的显示屏前,我才意识到,电视已经成为我的器官,它为我创造了一个闭路系统。

我走近朴铉基,观看他的作品,蹲下来拍照,我感到我就像是被电视接收了的零件。过去的我就像是剥掉衣服的石头,现在我对他致意,并且感受到,这样的泪正在这复杂的系统中熠熠闪耀。

鲍蔼伦

在《循环影院》,时间被封闭起来,记忆和未来共处一室,它们并不十分相似,有所龃龉,时而凶暴时而温柔,在外人看来,镜像般迷离。高速公路、城市景观、海港,一则高速度,一则斑驳迷离,它们为长镜头、转动镜头、特写所固定和分隔。人们在旋转、高速、快速切换的镜头语言里,可以消解日常注意到的单调,转而见证模拟背后的本真,此时,那些幽蓝的背景成了新的主角。

鲍蔼伦是香港第一代录像艺术家,也是其中最重要的一位。九岁时,父亲赠给她的柯达135胶片相机带她进入了影像的世界,从超8到录像,鲍蔼伦的技艺主要来自于自学。1986年,鲍蔼伦与冯美华、黄志辉、文毛羽等人创办了“录映太奇”,弥补了香港没有录像艺术机构、课程的遗憾;1996年,鲍蔼伦创办微波国际新媒体艺术节。而直到2002年卖出第一件作品前,鲍蔼伦都没有什么市场概念。

上世纪末,鲍蔼伦搬到油街后,通过发现天桥下的景观,发现了《循环影院》的语言和故事。“我把我的问题摆在这座天桥上。如果摄像头转动的速度与汽车的速度不同的话,我将看不到汽车了。我看到的东西不全,虽然我用监测的方式在看这些东西,我完全可以把它当作隐形的。”联想一下,艺术家、繁华的天桥、乌托邦般的海港,想象力越过现实的负重,走向了飘零和幻化的境地。

张培力

在1988年黄山会议(中国现代艺术创作研讨会)上,张培力提交了一个时间长度达180分钟(一整盒VHS录像带的时间长度)的录像《30X30》。前一年,中国的电视机产量已近2000万台,超过日本成为世界最大的电视机生产国。在座的有志之士没有人乐意完整地看完,正恰好符合张培力最初的设想,这是一个令人腻味、心烦的东西。

在录像中,一只戴着橡胶手套的手,把一面30X30厘米的玻璃打碎,再将玻璃碎片粘合成一体。《30X30》似乎只有一个主题,时间,时间的重复和持续。“在一个时间段中,我们以为我们可以控制时间,甚至从时间中得到了意义,但是从长远的角度来看,我们是被时间所控制的。纵观事物的发展,你会发现有很多东西在发展过程中都是重复的。”张培力后来在一次采访中说道。《30X30》并非完全的录像艺术,它消解功能化艺术的时候也几乎要消解了自身,由于这件作品,张培力被看作是中国第一位录像艺术家。

上世纪80年代后期正是前卫艺术探索的时期,张培力和他所在的“池社”就是其中重要的一个团体,他们提倡艺术的自立自足,反对从“流浪学派”到“伤痕艺术”的社会主义现实主义,也走在以《重要的不是艺术》为代表的艺术思潮之外。然而对权威的消解,并没有反思的态度,它呼唤着新的权威的出现。

在《水-辞海标准版》中可以明显地发现这一点。录像中,字正腔圆的播音员以标准语速朗读《辞海》中“水”的条目与词组。一般的解读是,《水-辞海标准版》解构了电视、媒体乃至社会的权威。然而它并没有走很远,而仅仅止步于呈现和理解。不如换一种解读,《水-辞海标准版》呈现的是社会结构上普遍的形象,即我们剥离了“水”的内涵,不断重复“水”最肤浅的实用价值,进而也剥夺了“水”的基本内容,剥夺了“水”的符号价值。张培力为我们提供了一个新的权威版本,但没有答案。毕竟对思维、系统、原则的抽象工程,可以幻想我们,却无法促使我们编织更多的梦幻。

在《焦距》中,8台电视,8个依次缩小的画面,8台电视保持着特定的间距,前后相继“翻拍”,由清晰的画面而完全模糊为蓝色光斑。观众游走在8台电视所划定的7个区域,每次都与城市十字路口的不同面貌相遇。论者主要集中在《焦距》对监视器的概念表达。试想一下,你曾目睹这个城市十字路口的风景,甚至在此留下了难忘的回忆,那些架空电缆,那个角落,那棵再也没有出席的树。此刻你又伫立在这片风景前,不过它呈现在监视器中,这么多台监视器取代了你的位置,它们好像融合成一只眼睛,接替你的眼睛去看。你被艺术家模拟,你的举止和思考几乎要成为装置的一部分,你成为这个奇形怪状的乌托邦的一部分,这种感觉并不多见。

消失的录像艺术

上世纪80年代末至90年代,更多中国艺术家开始尝试录像艺术,有些是松散的尝试,有些是组织、团体、规模化的尝试。艺术家们表现着身体、感受,以及“道”,无论是古典的道,还是现代的道。中国艺术家和大众传播的连接也是明显的,他们比今天更有意愿和电视台合作。

1996年,吴美纯、邱志杰策划了群展“现象影像”,囊括了当时录像领域几乎全部艺术家的作品,展览还留下了《录像艺术文献》《艺术和历史意识》两本展刊。吴美纯在展览画册中写道:“我们面临的问题是录像可以用来做什么,而不是什么是录像艺术?录像以一种与生俱来的媒体属性富于挑战,它有力而廉价,它既私密又极易传播和复制,它直露真相又敏于幻想。因此本次活动是包容性的而非选择性的,它表明了我们在这个媒体的世界中生存下去的勇气。”

2001年,中国美术学院成立新媒体艺术研究中心,由张培力主持,吴美纯、矫健、耿建翌等人参与授课和管理,但七届之后宣告解散。中国艺术又一次陷入这样的境地,即它创造的可能性很大,但它创造的时间很少,可能性的富饶和时间的匮乏构成了一个悖论,而不是一个平衡。没有人能同时获得时间和可能性,那些以速度为标尺的人,放弃了对可能性的寻求,而那些执迷于可能性的人,总是被时间所“抛弃”。在十年甚至几年时间内,中国录像艺术完成了起步和确立,它如此短暂,它的参考背景如此辽阔,以至于它总有点像压缩的、小尺幅的制品。但这绝非批判。考虑到文化,难道不是也都如此吗?在千禧年前后,中国制造了如此之多的通识理论、通识学术,它们本应该在读者和作者、灵感与系统之间架起一座桥梁。但没有。

二十世纪末的录像艺术的“遗失”是显然的,它并没有真正跨越新千年,也并没有真正进入互联网时代。今天的录像艺术和已经成为历史的录像艺术存在着一条清晰的界限,尽管它们共享了很多内容。我们应该如何理解录像艺术的“遗失”呢?在当代艺术越来越强调全球化、艺术范式的今天,我们是否再一次“遗失”了录像艺术呢?这些二十世纪末的录像艺术忽视了白南准所要求的平等和有机,它们更像是错位和扭曲的产物,止步于彼时彼地,然而它们蕴涵着别样的激情,珍贵的理想,而今,它们又一次向我们投来期待的目光。

一直以来,我们都误解了录像艺术,其实理性和批判只是录像艺术的要素之一,却远远不是最重要的要素,这些理性和批判更像是社会对录像艺术的异化所产生的副产品。今天中国艺术家可以使用更多设备,更开放的文化资源,以及所有这一切所意味的高精尖、大现实,然而又如何摆脱技术和历史的双重断裂与阴影,寻找那些被遗忘的“人性化”踪迹呢?

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com