2014年3月,习近平主席在联合国教科文组织总部的演讲中这样评价玄奘法师,“中国唐代玄奘西行取经,历尽磨难,体现的是中国人学习域外文化的坚韧精神”。玄奘法师穿越八百里流沙,途经七十余国,历时17年从印度取回佛经,又耗费19年翻译经典。后人根据他的传奇经历,演绎出一部妇孺皆知的《西游记》。其实,玄奘的真实经历,远比《西游记》更为精彩动人。

2014年3月,习近平主席在联合国教科文组织总部的演讲中这样评价玄奘法师,“中国唐代玄奘西行取经,历尽磨难,体现的是中国人学习域外文化的坚韧精神”。玄奘法师穿越八百里流沙,途经七十余国,历时17年从印度取回佛经,又耗费19年翻译经典。后人根据他的传奇经历,演绎出一部妇孺皆知的《西游记》。其实,玄奘的真实经历,远比《西游记》更为精彩动人。

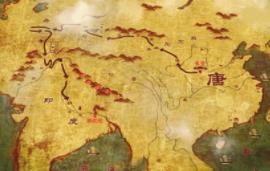

玄奘西行

读过《西游记》的人都知道,玄奘被唐太宗敕封为“御弟”,奉旨前往西天取经。然而,小说的演绎与真实的历史大相径庭。事实上,玄奘的取经之路始于偷渡边关。当时李世民刚刚登基,贞观之治尚未到来,整个大唐弥漫着“国政尚新,疆界不宁”的气氛。北方突厥的颉利可汗一度屯兵十万,直逼长安,幸亏李世民单骑劝退。一心备战的朝廷担心壮劳力外流而兵源不足,因而颁布“禁边令”。在此情形下,玄奘西行求法的出境申请并未得到官方批准。

于是,玄奘只能选择偷渡。实施“禁边令”的第二年,长安周边发生霜冻饥荒,朝廷允许长安百姓外出逃荒。玄奘混入人群,离开长安,直抵边关。由于私自偷渡,玄奘曾经一度被官府遣返原籍,甚至被通缉追捕。在瓜州,他结识了一位名叫石磐陀的胡人。石磐陀愿意追随玄奘西行,还请法师为他摩顶受戒,由胡人变为胡僧。“胡僧”与“猢狲”发音相近,这位石磐陀正是孙悟空的原型。小说里的孙悟空力保唐僧,然而现实中的石磐陀却半途而废,因为他担心自己受到玄奘的牵连因偷渡而获罪。

纵然孤身一人,玄奘义无反顾地向西前行,因为他有自己一直以来的信念。自孩提时代起,玄奘就立下“远绍如来,近光遗法”的弘誓大愿。但他发现,由于译本参差不齐,人们对佛教的理解莫衷一是。好在玄奘所处的长安是当时的“国际化大都市”。外商辐辏、胡姬当垆、番僧云游,都是长安街头的寻常景象。其中一位印度高僧给玄奘指点迷津,让他前往印度那烂陀寺求取真经。从此,玄奘确立“誓往西方遵求遗法”的信念。

正是这一信念,支撑着玄奘的壮志苦行,“终不东移一步以负先心”。一路上,穿越黄沙漫漫,翻过雪山皑皑,玄奘靠的是意念。比自然地理更为凶险的是政治的叵测,他随时会被卷入沿途各国的权斗旋涡和教派冲突,玄奘靠的是智慧。比政治纠缠更为难挨的是心灵折磨,未知的旅途和无尽的寂寞,无时无刻不在侵蚀内心世界,玄奘靠的是信仰。“晋宋齐梁唐代间,高僧求法离长安。去人成百归无十,后者安知前者难。路遥碧天唯结冷,砂河蔽日力疲殚。后人如未谙斯旨,往往将经轻易看。”这正是玄奘求法的真实写照。

历经艰险,玄奘终于如愿。他迈入印度佛教最高学府那烂陀寺,求教戒贤法师。学成之时,戒日王在全印度组织5年一度的辩经大会。东土而来的外来和尚却在佛教发源地大放异彩,整整18天竟然无人能够驳倒玄奘。从此,他被大乘教派誉为“大乘天”,被小乘教派誉为“解脱天”。当年的偷渡客,最终成为“最牛留学生”。

玄奘东归

无论走得多远,玄奘从来都没忘记自己为何出发。无论印度的权贵高僧如何挽留,玄奘还是毅然决然地踏上了返乡的旅途。西天取经的道路固然不易,东归大唐的旅途也不平坦。毕竟,玄奘背负着“偷渡出境”的罪名。当玄奘走到于阗国时,他上书朝廷,投石问路。他坦承当年“冒越宪章,私往天竺”,也表达了自己游子还乡的愿望。在忐忑不安中,玄奘等来了唐太宗的敕令,“闻师访道殊域,今得归还,欢喜无量。可即速来,与朕相见”。

大唐包容玄奘,玄奘也回馈大唐。玄奘回国后,完成了4项重要工作:一是耗时19年,组织专门力量,翻译大量佛经;二是引进印度佛教,创立法相唯识宗;三是把《道德经》等中华经典译成梵文,向西域传播中华文化;四是应唐太宗的要求,口述西行见闻,形成《大唐西域记》。

对唐朝而言,《大唐西域记》是打通西域丝路的战略指南。自汉王朝消亡以来,疆域广袤的大唐再次把目光投向西域。雄才大略的唐太宗渴望恢复丝绸之路的历史荣光。唐太宗迫切需要了解西域境况。玄奘熟谙西域各国的地理条件、政治制度和风土人情。于是,由他口述的《大唐西域记》也就成为唐太宗“睁眼看西域”的第一手资料,这为唐朝重新恢复陆上丝路直接奠定了知识基础。

对印度而言,《大唐西域记》是重建印度历史的考古手册。由于印度没有完备的史料记载,以至于1837年英国人在印度挖掘出古代遗址后不知其为何物。正是依靠翻译成法语、英语的《大唐西域记》,人们才意识到,这片遗址正是印度历史上大名鼎鼎的鹿野苑。人们在那里发现了“阿育王石柱”,今天印度国徽上的狮子柱头便源于此。人们还根据玄奘的记载,挖掘那烂陀寺等重要遗迹,再现孔雀王朝的历史记忆。有位印度人这样说,“玄奘依然活在每一个印度人的心灵深处,倘若没有他字字珠玑般的著作,我们印度的历史就不会完整”。

对中亚而言,《大唐西域记》是了解中亚地区的宝贵史料。在中外文化交流史上,中亚地区是希腊文明、伊斯兰文明、印度文明和中华文明的交汇地带。在这片舞台上,文明的交融固然不绝如缕,但是彼此的争斗也很频繁。由于战争频仍、民族迁徙、环境恶劣,中亚地区留下的史料极为稀少,因此《大唐西域记》弥足珍贵。凭借一部《大唐西域记》,玄奘的影响力不再局限于佛教界,而是辐射到整个中外文化交流史。

玄奘现象

玄奘法师的西行东归,铸就了中外文化交流史上的一座丰碑,引发后人无数评说。弟子们说他是“佛宗之法将”,鲁迅称他是“中华民族的脊梁”,梁启超尊他是“千古之一人”。人们都在礼赞玄奘精神,却很少论及“玄奘现象”。所谓“玄奘现象”,即中国历史上不乏西天取经,却鲜有传经送宝。在历史上,即使是国力显赫的大唐盛世,中国只会欢迎日本遣唐使来华学习,却不会强迫日本接受中华文化。

“玄奘现象”蕴含着中华民族“有闻来学,未闻往教”的文明基因。中华民族不搞意识形态输出,这是由中华文明的地理依赖性所决定的。家庭观念是中华文明的核心理念,所以中华文明始终立足本土,依托家乡,形成了以家庭为中心的“同心圆结构”,此即中华文明所独有的地理依赖性。这种地理依赖性,也造就了“桃李不言,下自成蹊”的文明性格。

“玄奘现象”不是历史的偶然,而是文明的必然。正因为“有闻来学,未闻往教”的文明基因,中华民族既有文化自信的从容底气,更有兼容并蓄的开放胸怀,也乐于接纳域外文化。这便是中国胸怀。(孙明霞)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com