自2016年开展农业水价综合改革工作以来,宜黄县紧扣改革目标,加强部门联动,建立健全农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程管护机制、用水管理机制四项机制,累计完成改革面积27万余亩,逐步探索出了宜黄农业水价综合改革的新路子。

“改革后,政府补贴22元,用水户缴纳7元,水渠有人管,田里用水更方便,省水省钱不误农时。”邹坊村村民邓爱生高兴地说,往年种田吃力,水渠建好照样用水困难,现在政策好,老百姓只出7块钱一亩的水费,有时间参加清理工作还有务工费,折算下来没掏一分钱。

邹坊村农田用水的“蝶变”是全县农业水价综合改革成果的一个缩影。宜黄是一个典型的小微灌区县,拥有“五小”水源工程1383处,各类渠道4893条,渠道总长2143km,具有点多、面广、线长的特点。近年来,宜黄县全力推动农业水价综合改革,创新建立了农田水利工程,推动全县农田水利设施良性发展,农田灌溉水有效利用系数逐年提升,实现治理体系和治理能力现代化,农民群众对改革的满意度达98%。

农业水价综合改革,改的不仅仅是价格。宜黄县通过实施“政府主导、两手发力,以改促改、重构体系,双层治理、管养分离,整县推进、统一标准”的改革思路,积极打好改革组合拳,明确任务,加强领导,完善机制,扎实做好从顶层设计到“最后一公里”的落地工作。

此外,该县将水价机制与水权分配、产权改革、奖补机制、工程配套相结合,加快推动新一代信息技术与农业水价改革融合发展,实现农业水价综合改革全过程的信息化、规范化、精细化管理,有效提升改革工作效能,让农民用水更加安全便捷。同时,认真制定了全县统一的田间水利工程维养标准体系,通过购买第三方服务,委托宜黄县水利建设投资有限公司对全县所有骨干水利工程实行专业化维养管理,探索形成了高效、可持续的公益基础设施市场化管护机制。积极建立政府、市场、用水户三方共同发力的长效水利管护模式,明确“谁承包、谁管护”的责任,有效提高了水利项目的使用效率。统筹推行上级资金、财政资金、县水投融资、农户缴纳“四个一点”筹资渠道,初步形成稳定的筹资机制,为水价改革和长效机制建立注入源头活水。并将农业水价综合改革纳入到生态产品价值实现当中,合理规划农业产业布局,积极引导和鼓励农民调整种植结构,引导发展特色产业,将生态资源转化为产业资本,成为开启乡村振兴的致富钥匙。

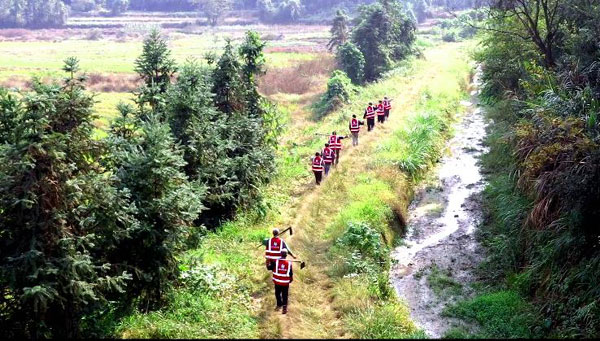

据悉,为进一步做好农业水价综合改革工作,宜黄县还在开展全方位节水宣传、推广节水作物种植、实行用水统一调度的基础上,积极落实政策支持,对改革措施落实较好的灌区,优先安排高标准农田建设项目,积极鼓励新型农业经营主体开展高效节水技术应用,对实现喷灌、低压管道等节水设施建设的,县财政通过“民办公助、先建后补、以奖代补”等方式,建立节水激励机制,进行适当补助,并及时完成了农田水利工程“管养分离”体系架构,实现了农田水利工程从“没人管,没钱养”向“有人管,有钱养,养得好”的稳步转变,农民用水方式由粗放低效向节约集约积极转变,为实现农业现代化,乡村全面振兴奠定了坚实基础。(黄子建 章英全)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com