6月30日,一辆四川乡村客运面包车行驶在阿布洛哈村新完工的村道上(无人机照片)。

新华社记者 江宏景 摄

新华社成都6月30日电(记者惠小勇、董小红、胡旭)30日,一辆标有“四川乡村客运”的面包车蜿蜒穿过两个隧道、一座钢桥又一个隧道,驶进凉山彝族自治州布拖县阿布洛哈村新建安居小区,村民载歌载舞庆祝。

四川省交通运输厅公路局局长许磊说,阿布洛哈是全国最后一个不通公路的具备通硬化路条件的建制村,这次正式开通到镇上的客运班线。这标志我国农村公路建设取得历史性跨越,总里程达420多万公里,托起6亿多农民的小康梦。

位于金沙江大峡谷深处的阿布洛哈,三面环山、一面临崖,彝语意为“高山中的深谷”,现有253人。过去,沿着羊肠小道出村要走3个多小时。

6月29日,阿布洛哈村村民身着彝族传统服饰载歌载舞庆祝通村公路通车。

新华社记者 江宏景 摄

2019年6月,通村公路开工。起初,因地形复杂,前面3公里加1个隧道竟耗时4个月。为加快进度,当地多方协调,用直升机空投大型施工设备进村。

进村设备很快显示威力,从里向外每天掘进10米。但由外向里施工却遇到近90度的绝壁和“V”字形山谷,山体表层破碎,对施工安全造成极大隐患。

10余名专家手脚并用攀上峭壁再勘察,决定将最后一公里“C”形隧道方案改为“两隧一桥”。

6月29日,阿布洛哈村村民骑着摩托车行驶在通村公路上。

新华社记者 王曦 摄

同时,施工队在半月内抢修了一座横跨峡谷400多米长的索道,在去年12月31日以“硬化路+缆车摆渡”打通了村民出行通道。

今年,施工队又加建了一座建材运输索道,还多次把拖拉机等设备拆了塞进去,运到村里再组装。300多人24小时“三班倒”,全力推进最后一公里。

阿布洛哈村村民乘坐摆渡车出行(2019年12月31日摄)。

新华社记者 江宏景 摄

天堑变通途。如今,村民坐车10多分钟可出村,2小时就到县城。24岁的阿达么友杂人生第一次穿上高跟鞋,踩在平展的柏油路上兴奋得想哭,“比生完孩子还激动”。

花椒、蜂蜜等特色农产品可快递出村,村党支部书记吉列子日的微信又加了几个客户……

路到村口,人悦于行、货优其流!党的十八大以来,我国投资超2.6万亿元新改建农村公路188万多公里。路通百通给农村特别是贫困地区带去了越来越旺的人气、财气。

6月26日,四川路桥的建设者在为阿布洛哈村通村公路铺设沥青。

新华社记者 江宏景 摄

6月29日,一辆轿车通过阿布洛哈通村公路2、3号隧道之间的钢桥。

新华社记者 江宏景 摄

俯瞰阿布洛哈村通村公路2、3号隧道之间的钢桥(6月29日摄,无人机照片)。

新华社记者 江宏景 摄

俯瞰通往阿布洛哈村的羊肠小道(2019年12月27日摄,无人机照片)。

新华社记者 江宏景 摄

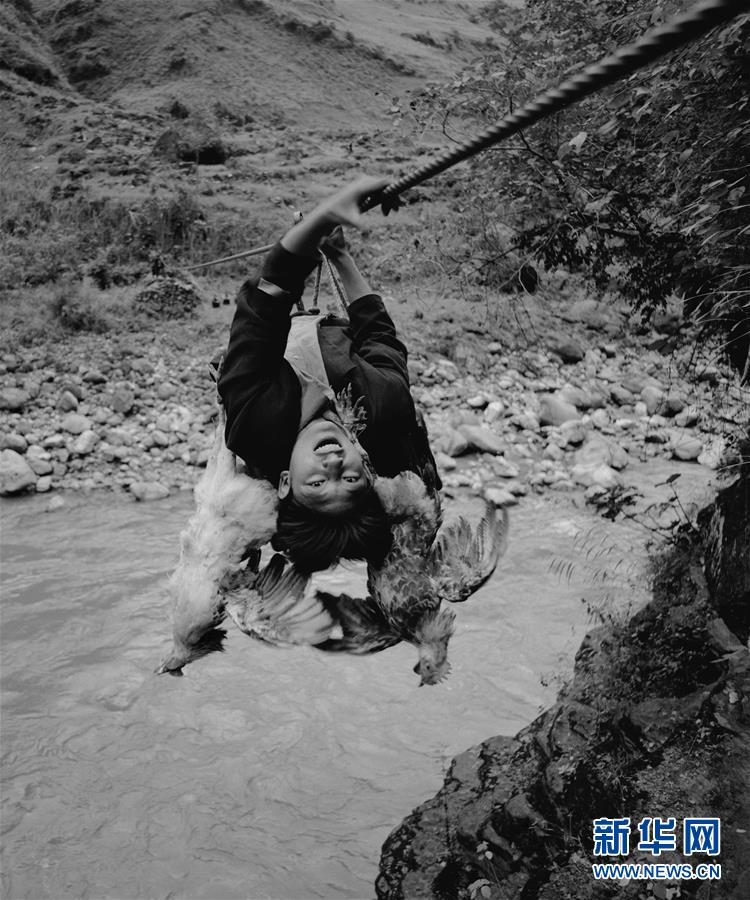

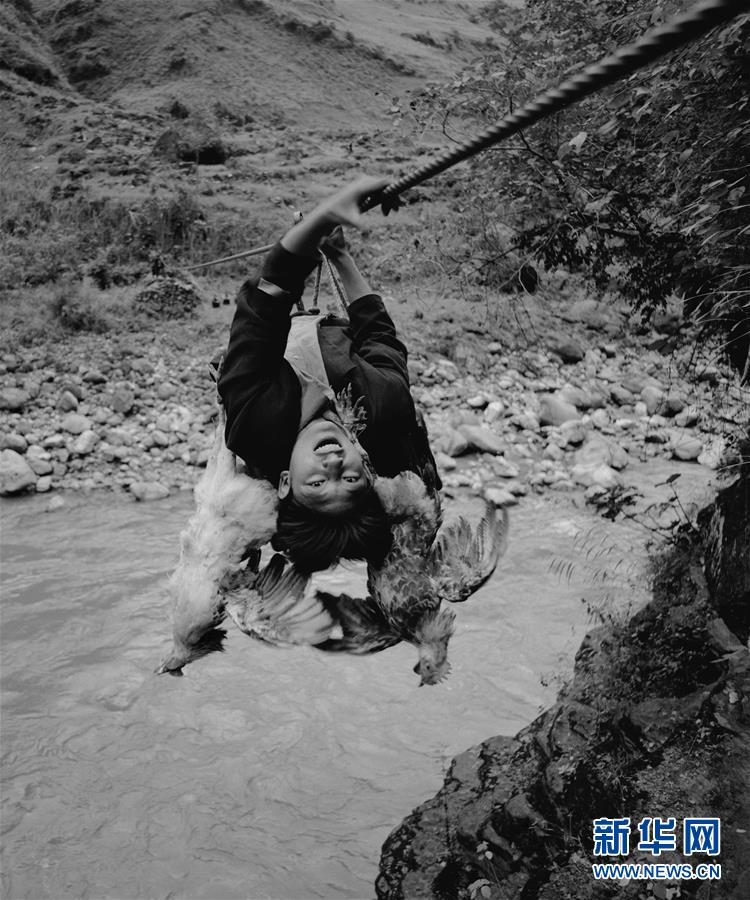

阿达色贵从阿布洛哈村用溜索过西溪河(2006年3月21日摄)。

新华社发(林强 摄)

一架米-26重型直升机在布拖县阿布洛哈村吊运挖掘机(2019年12月5日摄)。

新华社记者 江宏景 摄

6月30日,两辆四川乡村客运面包车在阿布洛哈村等待乘客。

新华社记者 江宏景 摄

6月30日拍摄的阿布洛哈村通村公路和公路旁的易地扶贫集中安置点(无人机照片)。

新华社记者 江宏景 摄

人民周刊网版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:人民周刊网”或“来源:人民周刊”的所有作品,版权均属于人民周刊网(本网另有声明的除外);未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品;已经与本网签署相关授权使用协议的单位及个人,应注意该等作品中是否有相应的授权使用限制声明,不得违反该等限制声明,且在授权范围内使用时应注明“来源:人民周刊网”或“来源:人民周刊”。违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、本网所有的图片作品中,即使注明“来源:人民周刊网”及/或标有“人民周刊网(www.peopleweekly.cn)”“人民周刊”水印,但并不代表本网对该等图片作品享有许可他人使用的权利;已经与本网签署相关授权使用协议的单位及个人,仅有权在授权范围内使用该等图片中明确注明“人民周刊网记者XXX摄”或“人民周刊记者XXX摄”的图片作品,否则,一切不利后果自行承担。

3、凡本网注明“来源:XXX(非人民周刊网或人民周刊)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系电话:010-65363526 邮箱:rmzk001@163.com

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com