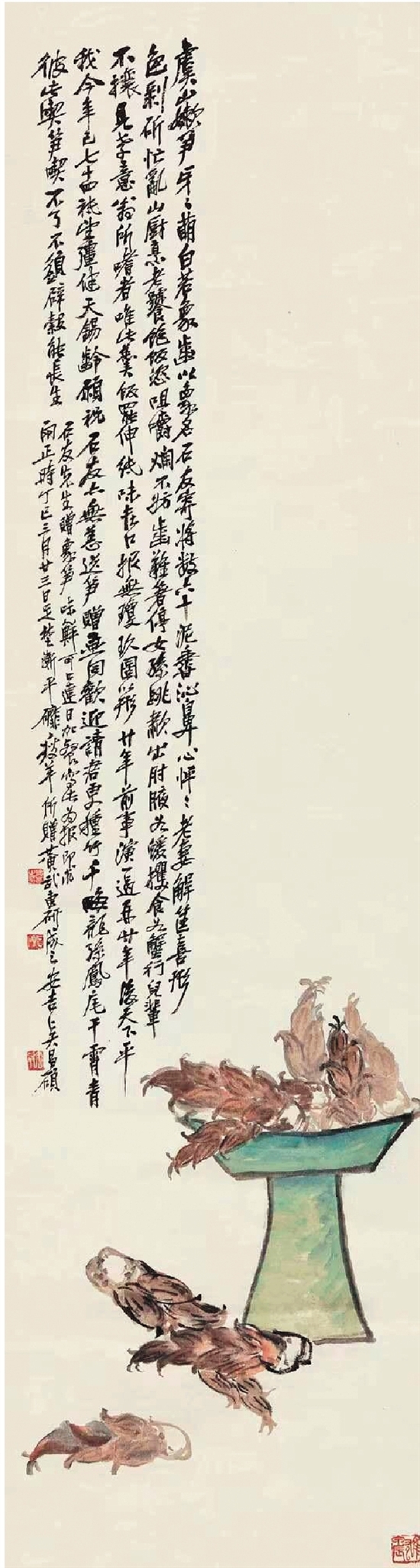

吴昌硕 象笋图

虽是一幅简笔小写意画,尘土有至情,却尽显一个“耕夫”出生的大画家对率性、拙朴、不事修饰风格的喜好。

大画家吴昌硕不止一次画过《象笋图》,象笋是笋的一种,它产于江苏常熟,因笋壳剥出后,笋肉莹白似象齿而得名。

吴昌硕画的《象笋图》,画面内容很简单,就是一盘笋,但是这盘笋处理得又非常用心。有几颗在盘里,有几颗在盘外,盘里的笋是直的摆好,盘外的笋是横的,错落有致,盘里和盘外呼应成趣。笋不是那种写实的描绘,而用洒脱的线条,稍有点夸张似地用卷花般的曲线,而盛笋的盘则用其一贯的金石味很重的刚硬线条构成,简洁有力。笋和盘的线条,一曲一直、刚柔相待。浅赫色的笋壳沾泥带水,泥香沁鼻,难怪钱君匋说吴昌硕的画充满着“耕夫的感情”。《象笋图》虽是一幅简笔小写意画,尘土有至情,却尽显一个“耕夫”出生的大画家对率性、拙朴、不事修饰风格的喜好。

这幅画的左上角还有长篇题款,记录了这筐笋的来历,这是他的好友沈石友送给他的,一共有60多颗,收到以后,吴昌硕特别高兴,夫人把笋做成他爱吃的羹,吴昌硕连吃几天,顿顿饭量大增。他就作了此画,以谢好友的馈赠。

吴昌硕一生师友甚多,沈石友和他的情谊深厚而弥久,交往长达30多年。1882年,时年39岁的吴昌硕在常熟游历时和他结识,沈石友是收藏家,专收藏石砚,也工诗词,吴昌硕佩服他的诗才,称他为自己的“诗之师”,甚至说他的古体乐府可比南朝诗人鲍照,五言近体则可与唐代诗人刘长卿媲美。浙江省博物馆藏有一本《手札集》,内有大量他与沈石友的信札,两人谈诗品砚、话家常,那情景犹如清风扑面,暗香浮动。

他们俩为什么能交往那么久,除了吴昌硕欣赏他的才华,更重要的是沈石友的人品,他具备了知交的所有品德。称得上“知交”,得有几个特征,第一,帮助你。在吴昌硕还没有成名时,客居他乡,频频履难,是沈石友慷慨地接济他,让他能够在困顿中继续学艺;第二,信任你。吴昌硕的师友,后被黄宾虹推作“海上绘画第一人”的蒲华,曾落拓得走投无路,“时或升斗不继”,眼看隆冬将至,是吴昌硕修书一封,让他去找沈石友,沈石友也是像老友一样对待他,以帮助整理文字诗稿的名义,留他在自己家中;第三,牵挂你。虽然相隔两地,但是沈石友不仅赏识吴昌硕的画才,还熟悉他的生活习性。因为吴昌硕来自竹乡安吉,从小喜欢吃笋,身在他乡,也许一道故乡的吃食能稍稍安抚一颗思乡的心。但自从29岁离乡后,吴昌硕一直颠沛流离,日子难过,哪能尝到家乡的食物。幸好常熟也产笋,所以,沈石友就让人到山里挖来鲜笋寄给他。

有一次吴昌硕身染肺疾,沈石友又特地寄了陈米和象笋,说这两物最适宜在病中食用,殷殷之语溢于字里行间。一个朋友不但能够在困难时帮助你,完全信任你,路远迢迢还时时牵挂你,人活一辈子,真正能做到这三点的朋友,恐怕也是屈指可数。可惜在沈石友最后一次寄笋给吴昌硕后没多久,比吴昌硕小14岁的他就去世了。友人捧着沈石友的三大册遗稿到上海吴昌硕寓所,转达遗言,请他改正诗文并作序,吴昌硕捧着那叠诗稿,睹物思人,当场痛哭失声,眼泪和着墨写完祭文,从今后,酒意诗情谁与共呀!

后来,吴昌硕还在画上题过这样一句诗:“席中虽有八珍赏,哪及山乡野笋香”,一方面,吴昌硕是想借一支画笔留住乡愁;另一方面,这幅画能够画得那么清趣盎然,更重要的是画里寄托着他对故友挚交沈石友深深的思念!(陆绍阳)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com